Brasília, capitale surgie de nulle part

Aucun pays moderne n’avait connu pareille aventure : la construction totalement artificielle d’une capitale nouvelle au milieu d’un environnement a priori hostile à toute notion d’habitation à grande échelle. Projet immensément déraisonnable selon les uns, le plus grand projet architectural de l’Histoire selon les autres, Brasilia et ses monuments ambitieux ne laissèrent pas indifférent. Par cet acte fort, le Brésil des années soixante tenait, quoi qu’il en soit, à faire connaître au monde entier sa ferme volonté de venir s’attabler au grand banquet de la croissance mondiale.

La genèse de Brasília, utopie futuriste à la gloire du Brésil

Comment en est-t-on en arrivé à cette incroyable décision ? A créer de toutes pièces une capitale alors que le pays possédait déjà deux métropoles incontestables avec Rio de Janeiro et São Paulo ? C’est que justement, ces deux-là n’ont jamais pu s’entendre. La rivalité exacerbée entre Rio la folle cité culturelle et São Paulo la tentaculaire ville d’affaires n’est pas une légende et le désir de fonder une troisième entité qui aurait l’attrait de la neutralité fut clairement l’un des buts avoués de l’érection de Brasilia sur un plateau désert du Centre-Ouest à plus de mille kilomètres des deux sœurs énervées de la côte sud. Mais pas que. Si l’on en croit des textes anciens mis à jour au moment de la genèse du projet, il en allait également d’une farouche volonté de s’émanciper d’un passé pesant, en même temps que de la détermination à montrer au monde entier la nouvelle puissance architecturale du Brésil.

L’idée de l’intériorisation d’une capitale dans les terres semble remonter au milieu de XVIIIe siècle, et est attribuée à un cartographe italien en voyage au Brésil, Francesco Tosi Colombina. La capitale était alors Rio (après que Recife eut obtenu le titre depuis la colonisation portugaise) et il paraissait plus judicieux aux yeux de Tosi Colombina d’éloigner la cité décisionnaire de la côte et de la recentrer dans le pays.

L’idée fit son petit chemin cahin-caha, mais ne devint évidente qu’un siècle plus tard, lorsque fut inscrit dans la constitution de la première république en 1891 la nécessité impérieuse d’avoir une capitale au centre du pays. Le but pour la jeune république était clairement de se détacher symboliquement du joug de l’esclavage portugais représenté par les villes de la côte sud et ouest. Mais le chemin vers la concrétisation du projet allait être encore très long à parcourir. Il faudrait attendre le siècle suivant pour que les premiers engins de chantiers commencent à creuser le sol caillouteux et sec du plateau de Recullo Cruls.

Le gigantisme architectural moderne au service de l’idéologie

L’issue de la seconde guerre mondiale coïncida avec celle de l’Estato Novo, régime dictatorial institué en 1937 par Getúlio Vargas. Le Brésil souffrait alors de graves problèmes sociaux amenant des perturbations et des manifestations nuisant à la croissance nationale. Devant l’impuissance du gouvernement à gérer une situation proprement explosive, les députés firent remonter à la surface l’idée d’une capitale administrative intériorisée, afin de s’éloigner de la turbulente Rio de Janeiro. Hors de question évidemment de confier ce rôle à São Paulo, il fallait donc revenir à ce projet de ville nouvelle évoqué au siècle dernier.

Une commission fut créée en 1953, et un site d’édification acté dans la foulée : ce serait un rectangle de 60 x 160 km sis sur un plateau aride du Cerrado à 1172 mètres d’altitude, le Recullo Cruls. Le côté oppressant du climat aride, voire hostile, de l’endroit serait atténué par la création d’un gigantesque plan d’eau artificiel, le lac Paranoá. Censé amener à la mégalopole l’humidité et la fraîcheur manquant naturellement en hiver avec ses 500 millions de m3 d’eau douce, il abrite une vaste faune variée allant du Tucunaré au Caïman à Lunette en passant par les hérons.

Le projet était quasiment pharaonique, à l’image de l’idée que le Brésil tenait à faire passer de lui à un monde occidental quelque peu condescendant : celle d’un pays neuf se prenant en main et capable d’ériger en quelques années une ville d’un modernisme et d’un dynamisme éclatants grâce au concours de quelques-uns de ses plus grands architectes, urbanistes et ingénieurs.

En cinq années de travail acharné, parfois à marche forcée, la ville de Brasilia vit le jour en 1960, et fut inaugurée le 21 avril par Juscelino Kubitschek, président élu en 1956 au profil que ses détracteurs qualifiaient de « socialiste ». Kubitschek tranchait de fait avec ce qui s’était fait auparavant au Brésil en matière d’hommes politiques, et exaltait le triomphe du génie brésilien pour achever cette cité qui ferait gagner « cinquante ans de progrès en cinq ans ».

La signature de l’œuvre ne laissait, elle-non plus, pas de place au doute quant aux aspirations éminemment populaires du projet : l’urbaniste Lucio Costa et surtout l’architecte Oscar Niemeyer, maîtres d’œuvre du projet, avaient de tout temps affiché leurs sympathies révolutionnaires et communistes. L’idée de base était de créer une ville idyllique dans la lignée de ce qu’avait imaginé autrefois Le Corbusier (grand inspirateur de Niemeyer), une ville entièrement dévouée au confort du peuple grâce à des formes épurées, simples et lumineuses. Même imparfaite et non terminée, la cité de Brasilia était prête à vivre en 1960 et à accueillir les dizaines de milliers de fonctionnaires gouvernementaux et autres habitants qui viendraient s’installer dans des immeubles aux bureaux flambants neufs sur le plateau de Cerrado.

Brasília: un patrimoine unique, classé à l’UNESCO

Oscar Niemeyer a certainement réussi à Brasilia quelques-unes de ses plus belles créations : parmi les dix-huit édifices dont les plans sont signés de sa main, on peut retenir le palais présidentiel Palácio do Planalto, le Congrès National, le musée de Brasilia et bien sûr la célèbre cathédrale Nossa Senhora Aparecida à structure hyperboloïde forte de 4000 places Pures merveilles de l’architecture moderne, ces bâtiments aux lignes élancées et audacieuses sont à apprécier longuement dans la découverte de cette ville à nulle autre pareille.

Lucio Costa est lui responsable du dessin du centre-ville, le fameux « plan pilote » (plano piloto), qui, vu d’avion, ressemble à un avion grâce au croisement de deux grands axes routiers : le fuselage serait constitué par l’Eixo Monumental, immense boulevard de deux fois six voies de plus de 250 mètres au plus large où il est agréable de se promener pour admirer les prouesses architecturales des immeubles abritant l’administration brésilienne. Cette artère gigantesque aboutit à la place des Trois Pouvoirs, car c’est là que sont élevés les bâtiments abritant les pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif. Les ailes de l’avion seraient représentées par L’Eixão Rodoviário, ou plus simplement l’Eixão, gigantesque artère courbe constituée d’un axe principal auquel sont reliés plusieurs axes secondaires. A titre indicatif, l’Eixão concentre à lui seul plus de 200 000 habitants !

A cette architecture stupéfiante, Brasilia ajoute le charme de ses parcs et jardins rafraichissants qui offrent de vastes aires de repos au milieu de cette démesure urbaine. La Parc de la Cité (Parque da Cidade) est tout simplement un des plus grands parcs urbains au monde avec ses 420 hectares ! Les jardins botaniques et zoologiques constituent également des lieux de visite très prisés par les touristes, mais aussi par les Brasilienses (les habitants de Brasilia).

Brasília, une ville à découvrir

Le côté pharaonique de la construction de cette mégalopole, et les problèmes intrinsèques qui en ont découlé, ne doit pas faire oublier l’essentiel. Brasilia est une cité à découvrir absolument pour son unicité sidérante, une cité qui a réussi son pari initial : créer de toutes pièces en partant d’une feuille blanche une capitale administrative à l’écart des deux protagonistes de la côte sud, et surtout qui fonctionne autant qu’on puisse lui demander. Une ville où les immeubles, les parcs et les jardins sont superbes et où le tourisme a pris toute sa place depuis une vingtaine d’années. Une ville étonnante, reconnue comme une des plus grandes réussites architecturales de l’Histoire mondiale qui célèbre le savoir-faire brésilien en la matière, ce que n’ont pas manqué de remarquer les gens de l’UNESCO qui ont inscrit la capitale brésilienne au patrimoine mondial en 1987.

Articles récents

Le mouvement Tropicalia,

révolution musicale et sociale

du Brésil des années 60

Née d’une contestation de la dictature militaire alors au pouvoir autant que de la fascination pour le rock américain et anglo-saxon, le mouvement Tropicália, peu connu en dehors du Brésil, a pourtant été une véritable révolution culturelle dans ce pays. À l’instar du rock psychédélique occidental dont il emprunta la plupart des codes esthétiques ou des mouvement sociaux de 1968 en France qui ont influencés sa dimension politique, son impact sur la société brésilienne contemporaine est déterminant.

Un mouvement né dans un climat politique autoritaire

Au cours des années d’après-guerre, le Brésil s’installa dans une frénésie de développement économique. Ce boom salvateur ne le fut pour autant que pour une petite partie de la population, à savoir les plus fortunés gérant le pays et les affaires, l’immense majorité des habitants des villes et des campagnes ne profitant pas de ce qu’on n’appelait pas encore les « trente glorieuses ». Un président plus à l’écoute des classes défavorisées, João Goulart, fut élu en 1961 et prôna une politique plus sociale parallèlement à un rapprochement avec le bloc soviétique.

En pleine guerre froide, il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres : soutenue par les Etats-Unis, une junte militaire dirigée par le maréchal Castelo Branco renversa le président élu en 1964 et instaura une dictature qui allait cadenasser tous les secteurs de la vie brésilienne.

Mais ce que n’avaient pas prévu les putschistes galonnés, c’était ce sourd mouvement de révolte qui allait enfler pour exploser quelques années plus tard et changer définitivement la face du Brésil. Le tropicalisme venait de faire une entrée remarquée dans l’histoire tumultueuse du plus grand pays d’Amérique du Sud.

Le « Summer of Love », déclencheur du Tropicalisme

La société brésilienne évolue économiquement en cette fin des années cinquante, mais aussi artistiquement. Au niveau musique, la traditionnelle et écumante samba a été supplantée par la douce et élégante Bossa Nova, incarnée par ces précurseurs que sont Vinicius de Moraes, Antônio Carlos Jobim et João Gilberto La « bossa » séduit non seulement de nouveaux artistes comme les jeunes Gilberto Gil, Chico Buarque ou Caetano Veloso, mais également les plus grands jazzmen américains qui vont faire connaître au monde entier ces airs suaves et entêtants.

L’irruption des militaires au pouvoir lors du fameux « golpe » (coup d’état) stoppe quelque peu la diffusion à l’intérieur du pays de cette musique jugée intellectuelle, donc forcément « à gauche ». Le calme semble par conséquent être assuré aux yeux des nouveaux dirigeants lorsqu’en 1967 se produit la déflagration.

Les nouveaux artistes susnommés ont vite senti la sournoise routine envahir leur quotidien et surtout l’étau de la dictature se refermer sur leur liberté créatrice. Pour eux, Jobim, Gilberto et consort représentent le passé. Un passé qu’ils ont aimé et qui les a forgé, mais il faut aller désormais plus loin, enjamber les barrières et renverser les tables. Le monde entier vibre au son de la Pop Music venue de la vieille Europe et les oreilles de Gil, Veloso, Buarque et autres jeunes assoiffés de liberté ont capté le message : il faut s’ouvrir aux sonorités nouvelles, à cet art révolutionnaire qu’est le Pop Art, suivre les Américains dans leurs happenings scéniques tellement iconoclastes, bref, mettre un grand coup de pied dans le ronronnement de l’art établi au Brésil depuis deux ou trois ans.

En juin 1967 aux Etats-Unis, s’est tenu à Monterey en Californie le tout premier festival international de Pop Music entraînant un grand retentissement mondial. Monterey représentait non seulement l’avènement d’un phénomène musical au plus haut niveau, mais également l’instauration d’un nouveau mode de vie : le rejet de la société de consommation, allié à une existence basée sur l’amour, la musique et aussi la drogue. Ainsi débuta le fameux « summer of love », illustré musicalement par le chef-d’œuvre des Beatles, Sgt Pepers lonely hearts club band.

Les musiciens brésiliens ne pouvaient pas rester sourds à cet appel. Quelques mois plus tard, a lieu au Brésil une série d’émissions télévisés sur TV Globo, le festival Globo Record, dans lesquelles Caetano Veloso et Gilberto Gil sont invités. Ils veulent eux-aussi leur Monterey et vont le faire savoir.

Une contestation musicale et politique très “tropicale”

Veloso va y chanter sa nouvelle chanson, Alegria alegria. A l’instar de Bob Dylan deux ans auparavant qui n’avait pas hésité à laisser tomber le tout acoustique pour se faire accompagner par un inédit groupe électrique, Caetano monte sur le plateau de télévision entouré d’un groupe de musiciens très influencés par la pop, les Beat Boys au nom annonciateur de décibels sortant des amplis derrière eux. Comme le maître américain au Festival de Newport 1965, puis lors de sa tournée mondiale de 1966, Caetano Veloso va copieusement se faire siffler par une partie du public qui n’accepte pas cette hérésie de l’électricité dans la sacro-sainte musique brésilienne. Et enfin comme Dylan, Veloso continuera de chanter sous les huées et affirmera là sa volonté de changer d’ère.

Le public ne fut pas le seul à siffler le chanteur pourtant populaire. L’establishment brésilien, avec les militaires au premier rang, n’apprécie que modérément cet outrage à la culture traditionnelle. Et c’est là que le mouvement qui s’amorce prend tout son sens. Les jeunes artistes ne rejettent pas en bloc la tradition, mais veulent l’incorporer à la modernité. Modernité de la musique, modernité de l’art graphique, modernité du cinéma avec l’influence de la Nouvelle Vague française et notamment de Jean-Luc Godard.

Selon les mots propres de Caetano Veloso, le tropicalisme est un syncrétisme, un savant mélange de cultures, entre le passé et le présent. Ses adeptes revendiquent la liberté d’expression et refusent désormais cette culture « officielle » imposée par les autorités. Lors du fameux festival Globo Record, Veloso a même qualifié « d’incompétent » le jury qui avait auparavant éliminé – pour de fumeuses raisons – une chanson de Gilberto Gil. C’est clair : un air de révolte souffle sur le Brésil.

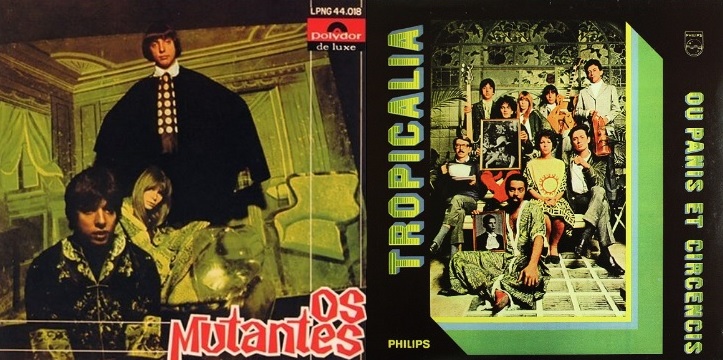

Le nom de « tropicalisme » sera entériné l’année suivante, en 1968, avec la sortie du disque de Caetano Veloso et Gilberto Gil, Tropicalia, autrement nommé Panis et Circensis. Ils sont accompagnés sur ce qui va devenir le manifeste du mouvement tropicaliste du groupe Os Mutantes, de Tom Zé, Gal Costa et Nara Leão, ainsi que des poètes José Carlos Capinan et Torquato. La musique est une synthèse entre la musique populaire brésilienne (la MPB) la pop et la musique avant-gardiste, elle donne une nouvelle dimension proche de la culture psychédélique Nord-américaine mais aussi plus engagée politiquement à la fameuse MPB. La couverture, œuvre de Rogério Duarte qui avait déjà travaillé avec Gil et Veloso, est très influencée par le Pop Art et renvoie aux Beatles ou à Frank Zappa, le guitariste iconoclaste américain en train de se construire une notoriété dans les milieux intellectuels. La provocation et la dérision sont les maîtres mots de ce disque qui séduit bien entendu les adeptes de ce mouvement nouveau, et ulcère les tenants de la culture traditionnelle.

En fait, les tropicalistes vont se faire des ennemis des deux côtés : à droite naturellement, où la société bourgeoise les accuse de déviation et d’inconscience, mais aussi à gauche où certains tenants du mouvement ouvrier leur reprochent de se servir des outils de médiatisation et surtout de ne s’occuper que de leur succès artistique au détriment des vrais combats prolétaires. La vérité est bien naturellement entre tous ces extrêmes, mais les événements qui vont bientôt jouer contre eux les empêcheront de trouver des défenseurs d’un côté comme de l’autre.

Au trou, puis dehors : la contre-attaque de l’establishment

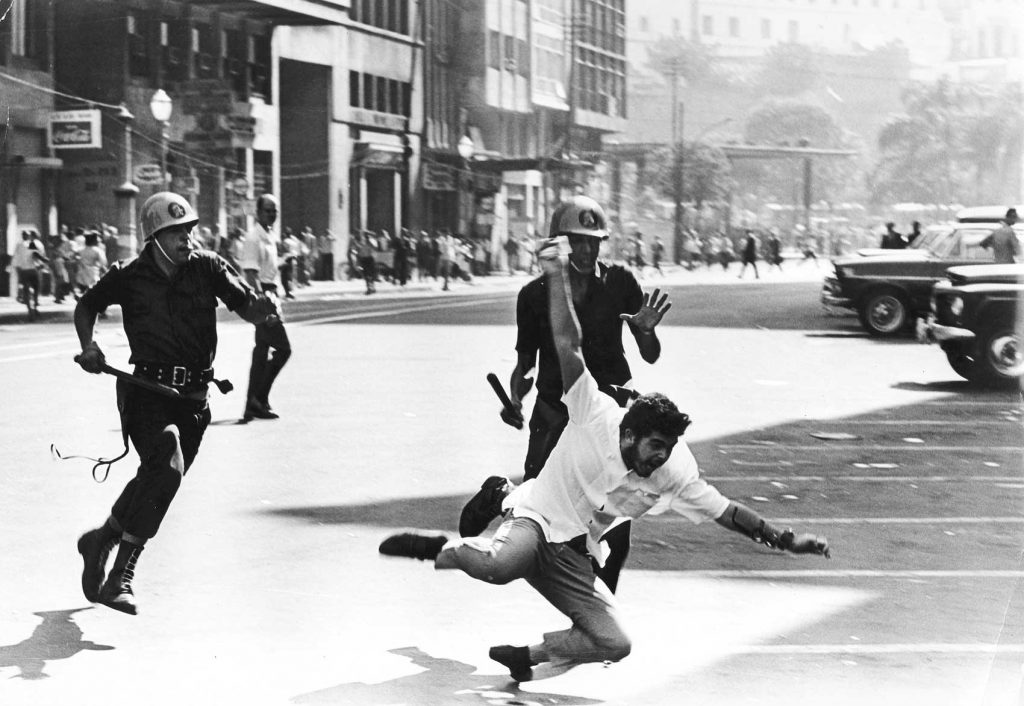

Pour contrer les attaques venant de gauche, les tropicalistes expliquent leur refus des valeurs conservatrices de la société voulue par les gouvernants d’alors. S’ils rejettent une certaine vision schématique de la politique telle que la pratique les partis d’opposition traditionnels, ils mettent en avant leur volonté de subversion et de bouleversement des codes esthétiques en cours. Ils entendent enfin s’inspirer de ce qui s’est passé en France avec le mouvement de mai 1968 afin d’appuyer leurs revendications pour une société plus juste et plus libre, et dénoncent les exactions de la police dans la répression parfois sanglante de manifestations étudiantes, comme celle de mars à Rio où un étudiant fut tué d’une balle venant des troupes censées assurer le maintien de l’ordre.

En cette année 1968, le monde est secoué par un vaste mouvement révolutionnaire qui va de la lutte contre la guerre au Vietnam au soulèvement en Tchécoslovaquie en passant par les rues de Paris. Et c’est bien tout cet amalgame inquiétant pour les dirigeants brésiliens qui va précipiter la décision des militaires.

Par un décret appelé AI-5 (Ato Institucional n° 5) pris en décembre 1968, la junte s’autorise à dissoudre le congrès et à prendre des mesures drastiques pour rétablir l’ordre menacé par des « forces subversives ». A commencer par l’emprisonnement des « meneurs », Caetano Veloso, Gilberto Gil et Chico Buarque. Conscients malgré tout que la détention d’artistes aussi charismatiques leur attire des pressions du monde entier, les militaires acceptent de relâcher les dangereux révolutionnaires à la seule condition qu’ils quittent le pays au plus vite. C’est donc la voie de l’exil qui s’ouvre, vers l’Italie pour Buarque et vers l’Angleterre pour Gil et Veloso qui considèrent – avec raison – Londres comme la Mecque de la Pop, et auront d’ailleurs le plaisir de jouer avec certains musiciens qu’ils admirent tant.

Tropicalia, un mouvement qui à influencé durablement la société brésilienne

Cet exil forcé n’empêchera pour autant pas les militaires de dormir sur leurs deux oreilles : on peut arrêter des gens, mais pas des idées. Les tropicalistes par leur audace et leur invention ont déclenché un mouvement pérenne, et modifié en profondeur les mentalités au Brésil. Les bannis seront par ailleurs autorisés à revenir au pays quelques années plus tard et rivaliseront d’ingéniosité pour faire passer leurs messages de façon subliminale pour ainsi éviter la censure qui perdurera jusqu’à la chute de la dictature en 1985.

Le tropicalisme a marqué durablement les esprits dans tous les domaines de l’art, du cinéma, de la littérature, ou de la poésie, mais c’est dans la musique qu’il s’est révélé le plus inventif. La multiplicité des courants musicaux qui vont par la suite s’installer au Brésil doit son existence à ces jeunes gens d’alors, épris de créativité et de liberté qui payèrent au prix fort pour que leur pays soit en phase avec le séisme culturel qui était en train de bouleverser le monde dans ces années soixante prodigieuses.

Articles récents

Le spiritueux brésilien parti du bas pour atteindre les sommets

Pour se mettre dans l’ambiance de la fête, ou bien digérer un bon repas, les pays de l’Est proposent la vodka, les Caraïbes le rhum et les pays hispanisants l’aguardiente. Le Brésil est, lui, fidèle à sa célèbre cachaça, ou cachace. Alcool blanc issu de la fermentation du jus de sucre de canne, ce « remontant » autrefois réservé aux classes populaires a pris toute sa place depuis quelques années dans l’art de la dégustation des grands alcools.

La cachaça, un vieux cordial

« La cachaça a changé de place : elle a quitté les dessous des comptoirs de bar pour aller trôner sur l’étagère de la fierté ». Ainsi décrivait récemment le célèbre barman brésilien Derivan de Souza l’ascension surprenante de cet alcool longtemps cantonné dans les campagnes et les quartiers pauvres des mégalopoles brésiliennes. Il faut dire que la cachaça a bénéficié de la chambre d’écho du tourisme et de son utilisation dans les cocktails variés, dont le plus célèbre, la Caïpirinha. Sans cette mixture rafraîchissante (mais entêtante, attention !) très prisée par les touristes, il est fort à parier que la cachaça n’ait pas réussi à passer les paliers de la notoriété mondiale.

La cachaça ne date pas d’hier, ni même du siècle dernier : d’après les textes anciens, on estime que les premières cachaças furent distillées par les Portugais dans la première partie du XVIe siècle. « Distillée » n’est en fait pas le mot exact, nous devrions plutôt dire « fermentée et distillée » : fraîchement coupée, la canne à sucre est écrasée puis broyée dans une presse pour en extraire le vesou. Ce jus fermenté produit un alcool très doux, environ 5°, qui, une fois distillé, donne un alcool fort de l’ordre de 55° assimilable à du rhum agricole. C’est ce rhum qui, une fois ramené à 40° et mis en bouteille, va devenir la cachaça qu’il est maintenant de bon ton de boire dans toutes les couches de la société brésilienne.

Des verres aux réservoirs, un alcool aux usages circonstanciés

Initialement produite de façon très artisanale, la cachaça devint un des moteurs de l’essor économique du Brésil à compter du début du XXe siècle. Dans les temps anciens, cet alcool était resté très abordable, et servait même de monnaie de transaction pour acheter d’autres produits, y compris des esclaves. Au XVIIe siècle, ses cours s’envolèrent à des hauteurs si inconsidérées qu’une révolte gronda contre les Portugais accusés d’étouffer les petites gens.

A la fin du XIXe puis au début du XXe siècle, le Brésil voulut participer à l’essor économique mondial. Pays pauvre dépourvu d’industrie lourde et de haute technologie, il allait baser son ascension sur ses ressources naturelles, le bois, le café et la canne à sucre, dont il deviendrait un des principaux exportateurs. Les grands propriétaires terriens, les fazendeiros, firent de la canne à sucre leur principale source de revenus issus de leurs plantations au même titre que le café, et se mirent à produire de la cachaça de façon industrielle (les états de São Paulo et du Minas Gerais furent, et demeurent, de gros producteurs). Accessoirement, cette nouvelle puissance financière leur permit de se faire une place dorée en politique et de diriger le pays à leur guise.

La cachaça restait malgré tout une production peu considérée par les riches brésiliens qui préféraient boire du vin, même de médiocre qualité. D’autant que dans les années quatre-vingt-dix, la canne à sucre pressée et distillée allait servir à autre chose que de remplir les petits verres de fin de repas : l’éthanol issu de cette plante constitua un moment l’illusion de pouvoir remplacer dans les réservoirs des voitures la si chère essence. Résultats peu probants, consommation en hausse et surtout accessibilité à des champs pétrolifères grâce à la fameuse société d’état Petrobras firent que le Brésil abandonna progressivement la reconversion de la canne à sucre pour la faire revenir intégralement à sa fonction première : réchauffer les cœurs et les âmes lors des fêtes ou des repas familiaux.

Avec l’aide de la caïpirinha

Jusqu’à il y encore quelques années, la cachaça était considérée comme « l’alcool des pauvres ». Pratique à conserver dans les endroits défavorisés où les frigos n’avaient pas droit de cité (milieux ruraux ou favelas), elle était le seul exutoire de ceux qui vivaient de peu. La popularité récente de la Caïpirinha dans le monde entier a changé la donne.

Là encore, ce cocktail n’a pas été inventé récemment. On estime même qu’il date du début du XIXe siècle ! A cette époque, les esclaves se contentaient de faire bouillir le jus de canne à sucre et buvaient ainsi le garapa, boisson réservée aux fêtes et célébrations. Puis, vint l’idée de mélanger le garapa à la cachaça pour acquérir une certaine ivresse permettant de « rencontrer la pays des morts ». Ce nouveau mélange fut agrémenté de fruits ou épices et appelé batida. L’une de ces batidas, basée sur l’ajout de citron vert devint la Caïpirinha. Ce nouveau cocktail fut importé vers l’Europe dans les années vingt, surtout à Paris où l’écrivain Oswald de Andrade et sa femme, la peintre Tarsila do Amaral, organisèrent de grandes réceptions à base de feijoadas arrosées à la Caïpirinha. La technologie aidant, les frigidaires firent leur entrée au Brésil et bientôt, les bars purent servir la caïpirinha glacée et ainsi, la faire connaître et apprécier dans le monde entier. La cachaça était, pour sa part, sauvée de l’oubli.

La reconnaissance de la cachaça

En dehors de son rôle majeur dans la confection de la caïpirinha, la cachaça continue de se boire pure. Mais, pour reprendre la formule de Derivan de Souza, elle est désormais sortie de l’ombre pour se mirer dans la lumière de la respectabilité. D’alcool de base, elle est devenue un alcool travaillé et réputé grâce aux efforts de tous les producteurs qui ont bien pris conscience qu’ils avaient entre les mains un petit trésor à valoriser.

Le produit a considérablement évolué et a amené la création de nombreuses marques, aux environs de 5000 ! Les meilleures cachaças sont répertoriées et classées, un peu comme les vins en France, après des dégustations à l’aveugle de la part de milliers d’amateurs au Brésil. Une finale regroupe les 50 alcools les plus remarqués que les dégustateurs classeront par ordre décroissant.

Une des particularités de la cachaça est d’être un alcool qui peut être embouteillé rapidement, mais aussi vieillir en futs de bois rares, chêne, balsamo, ou le célèbre amburana (ou umburana) qui garde très longtemps ses senteurs qu’il retransmet naturellement à la cachaça qu’il abrite. Ainsi maturées en barriques, les meilleures cachaças peuvent atteindre des prix assez élevés, de l’ordre de 500 réais la bouteille (environ 120 euros) ! La richesse des arômes s’est élargie au fil des ans et, en dehors du fait d’être le principal composant de cocktails savoureux, la cachaça est passée d’alcool frustre autrefois réservé à la masse des désargentés à un produit de plus en plus élaboré et apprécié.

Articles récents

Le buggy :

Rouler sur les plages du Brésil cheveux au vent

Découvrir un pays peut se faire de nombreuses manières quant aux différents modes de transport. Le Brésil est un des rares endroits à proposer un moyen de locomotion original et totalement en adéquation avec la philosophie ambiante : le buggy.

Ces petites autos légères et maniables passent (à peu près) partout et permettent au touriste avide de sensations décalées de rouler dans des paysages idylliques loin de tous les repères ordinairement attachés aux programmes traditionnels. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a plus aucune règle à respecter, nous y reviendrons.

California dreaming, le contexte de l’apparition du buggy

Même si le buggy est assez représentatif de la conception qu’on peut avoir des déplacements dans le Nordeste du Brésil, ce petit engin a été inventé beaucoup plus au Nord, en Californie exactement. Dans les années soixante, cet état de l’ouest des Etats-Unis devient rapidement le symbole de la contre-culture prônée par les jeunes en révolte contre l’ordre établi.

C’est l’époque de la contestation ouverte, du refus de la société de consommation, du rejet de la guerre au Vietnam, mouvements se développant sur fond de protest-songs ou de pop music. C’est l’époque du flower power et de la liberté revendiquée. Cette négation de la société dite « bourgeoise » se traduit à tous les niveaux, les arts mais aussi les transports.

Dans cet état où l’on vit au soleil les cheveux au vent, la traditionnelle grosse voiture ne convient plus à une jeunesse idéaliste. Sans compter le prix ! C’est alors qu’arrive Bruce F.Meyers au tout début des années soixante.

Le Buggy, une idée folle de Bruce Meyers

Le bonhomme travaille dans l’industrie maritime, plus précisément dans la fabrication de tout ce qui est basé sur le polyester, coques de bateaux, flotteurs et surtout planches de surf. Il imagine alors un petit engin tout-terrain pouvant permettre de se déplacer sur les immenses plages pour rejoindre le spot idéal.

Il conçoit donc un véhicule ultraléger basé sur un châssis-poutre (châssis constitué d’une poutre centrale reliée à deux essieux, le tout supportant le moteur, les suspensions et la carrosserie. La fameuse Alpine-Renault est également construite sur un châssis-poutre, lui assurant la légèreté sans nuire à la rigidité) et une carrosserie polyester.

Il loge deux sièges très sommaires de chaque côté de la poutre et à l’arrière (pour une question de motricité maximale) un moteur de Coccinelle VW, fiable et économique. Un arceau de sécurité vient, de façon logique, protéger les passagers en cas de retournement, mais sert aussi à loger les planches de surf !

Le buggy « Meyers Manx » (en hommage aux célèbres motos anglaises Norton Manx) fait ses premiers tours de roues au bord des vagues du Pacifique en 1964. Les début sont difficiles car l’engin reste relativement onéreux et ne s’adresse pas au premier venu puisqu’il est vendu en kit (Do it yourself !) et seulement 12 kits sont produits entre 64 et 66. Cependant, il s’impose rapidement comme un véhicule hors du commun dans le sport automobile en devenant rapidement un incontournable des épreuves off-road.

En 1967 il fait la couverture de la revue Car & Driver et le succès est immédiat : les commandes affluent, plus de 6000 véhicules sont construit et le buggy sera finalement copié dans le monde entier.

Bien que son créateur soit obligé de se séparer de son entreprise au début des années soixante-dix pour des raisons fiscales, l’image iconique de la liberté sur quatre roues est désormais ancrée dans les esprits, et dans cette période que d’aucuns qualifient d’exceptionnelle. Du fait de sa rusticité comme de son look tout en rondeur, le buggy original n’est pas destiné à tous et a fini part succomber aux sirènes de l’obsolescence en Occident, disparaissant peu à peu du paysage au profit de nouveaux engins plus modernes et racés.

Mais comme pour tout véhicule unique en son genre, quelques irréductibles utilisateurs passionnés un peu partout dans le monde continu à perpétuer ces véhicules et leurs différents clones. Parmi eux, les brésiliens, voyant dans le buggy un véhicule rustique et parfaitement taillé pour leurs 7491 kilomètres de littoral furent enthousiastes au point de développer leur propre marque, Fyber, adoptée en masse par les habitants du littoral du Nordeste du Brésil.

Buggy : la déclinaison brésilienne

Le buggy fut introduit au Brésil par les classes moyennes/ aisées, qui possédaient des résidences secondaires au bord des côtes souvent difficiles d’accès par des pistes de terre ou entre les dunes et par leurs enfants pratiquant le surf. Il a initialement conquis les rivages sud, pour ensuite gagner tout le littoral jusqu’au Nordeste, secteur où ses performances purent pleinement s’épanouir sur ses plages s’étendant à l’infini.

L’intérêt du petit engin virevoltant est multiple dans ce contexte particulier :

- Issus d’une motorisation de Cocinelle VW, il est facile à entretenir et de trouver des pièces de rechanges à bas prix partout étant donné la popularité de la voiture icone de Volkswagen.

- Avec son faible poids, ses larges pneus du train arrière et sa propulsion, il permet de se déplacer aisément de village en village par les chemins ou les longues plages, là où des voitures traditionnelles s’ensableraient à coup sûr.

- Avec sa coque en polyester, le buggy résiste bien mieux que n’importe quel autre véhicule à l’agression du sel marin.

- Le prix qui, sur du matériel d’occasion, reste beaucoup plus raisonnable que celui d’une voiture.

Toutes ses qualités font du Buggy un engin idéal pour les populations modestes du littoral qui rapidement commencèrent à acheter les modèles d’occasion revendus par leurs voisins plus fortunés.

Ainsi depuis une trentaine d’années les buggys font partie du paysage nordestin, aussi bien comme véhicule de loisirs pour les classes moyennes que comme utilitaire des population vivant sur le bord de mer.

Mais avec la montée en flèche comme destination de vacances des plages entre Natal et Sao Luis et la découverte de ce littoral par les pratiquants du kitesurf, un nouvel essor des buggy à eu lieu depuis les années 2005. Ces sportifs de l’extrême voient en lui un outil parfait pour pouvoir surfer dans le sens du vent, le fameux downwind) avec quelqu’un qui les suit sur la plage et peut ainsi ramener le matériel et la bête en fin de parcours. POur les touristes, c’est l’oportunité de pouvoir remonter en buggy les plages entre Natal, Fortaleza et Jericoacoara pou profiter d’un littoral sauvage et s’étendant à perte de vue.

Découvrir les plages du Nordeste en Buggy en toute sécurité

Brazil Selection vous propose de parcourir cette partie du littoral brésilien au volant de buggys spécialement affrétés pour vous. Pour cela, vous pouvez faire un circuit entre les ville de Natal et Fortaleza en 4 étapes d’une journée ou un séjour buggy de Fortaleza à Jericoacoara en 2 jours. Et les plus passionnés pourront cumuler l’un et l’autre pour 6 jours de fun et de sport mécanique sur le bord de l’océan atlantique dans des paysage sauvage et minérale de dunes et de falaises.

Nous l’avons dit, le buggy c’est la liberté : celle de rouler sans stress au bord des plus belles plages du pays, de pouvoir s’arrêter où l’on veut et repartir quand on veut, de profiter au maximum du soleil et de l’air chargé d’iode. Néanmoins, cette liberté n’est accessible qu’à la condition de se plier à des règles élémentaires de sécurité et de bonne conduite, dans tous les sens du terme !

Il est évident que nous n’allons pas vous lâcher sur ces longs parcours parsemés d’embûches et de pièges potentiels sans aucune surveillance ni aucun guide. L’affaire serait bien trop risquée, et pour vous, et pour nous. Sur les quelques centaines de kilomètres que vous parcourrez, les trois quarts nécessitent la plus grande attention.

Et c’est bien dans le but que vous rouliez relax l’esprit totalement libéré que nous vous confions aux soins de votre guide-conducteur certifié. Il vous ouvrira la piste et vous montrera le chemin, tâche a priori infaisable pour quelqu’un ne connaissant pas le pays. Il s’occupera de contacter les bacs pour les traversées de rivières ou de zones inondées. Il vous assistera en cas de problème mécanique, problème qui peut arriver puisque vous roulerez dans des conditions où les buggies sont parfois soumis à rude épreuve.

Il vous expliquera surtout le maniement de ces petits véhicules vifs, qui demandent à ne pas être brusqués outre-mesure. Bien que conçu pour passer dans tous les terrains, il convient de ne pas prendre de risques inconsidérés dans le sable des dunes ou au bord de l’eau. Votre guide vous apprendra à éviter ces pièges en adoptant une conduite souple et adaptée. Votre raid sera alors placé sous le signe du plaisir pur et de la sécurité que seule une bonne organisation peut vous procurer (vous signerez d’ailleurs un contrat et laisserez une caution en garantie).

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre parcours, à faire à votre rythme et selon vos envies, et de découvrir l’enivrante sensation de rouler cheveux au vent de plages en plages, et de villages en villages.

Articles récents

Le plaisir des motels

Envie de retrouver la fougueuse émotion des débuts ?

De casser la routine d’une vie intime un peu trop monotone ?

De pouvoir s’ébattre sans se soucier de la proximité des enfants ou de la famille ?

De passer un excitant moment avec la personne de son choix ?

Ou bien encore d’avoir un rendez-vous secret avec celui ou celle qui ne doit pas paraître en public ?

Autant de raisons d’aller s’enfermer quelques heures dans l’anonymat du motel de son choix, lieu de tous les plaisirs au Brésil.

Une véritable institution, pourrions-nous dire.

Le poids d’un héritage historique paradoxal

Le Brésil est un pays bizarre : pour nombre d’observateurs étrangers, c’est clairement le pays de la sensualité débridée. Et paradoxalement, c’est le pays où l’on parle le moins de sexe. Du moins, pas ouvertement. C’est un pays où les filles affichent parfois des tenues vestimentaires plus que légères appelant les fantasmes les plus chauds, mais vous ne verrez jamais une fille aux seins nus sur une plage. Même si le morceau de tissu couvrant la zone interdite est minimaliste, il existe bel et bien ! Tout est ici une question d’équilibre acrobatique entre pudibonderie et liberté sexuelle, deux notions héritées des temps ancestraux.

Le Brésil, ce fut au départ la rencontre entre des explorateurs portugais à la foi catholique exacerbée et des Indiens absolument sans tabou. Engoncés dans leurs lourdes armures et dans leur croyance inébranlable, ces navigateurs européens découvrirent des gens qui vivaient nus sans aucune gêne. Quelques années plus tard, les mêmes explorateurs commencèrent à amener au Brésil des cargaisons entières d’esclaves africains aux fortes pulsions sexuelles. Ce mélange aux saveurs particulières qui perdure depuis plus de cinq siècles est une des explications de cette attitude très ambivalente des Brésiliens par rapport à leur vie intime.

Il est délicat d’évoquer le sujet en famille, voire même avec des amis. Le sexe en lui-même est une activité assez difficile à « exercer » sereinement chez soi pour une raison fondamentale : dans les milieux aisés comme dans les classes basses, la société familiale brésilienne implique la plupart du temps que les gens vivent avec leur famille proche. A commencer naturellement par les enfants, puis par les parents qu’on abrite chez soi, sans parler d’éventuels cousins ou cousines qui ne trouvent pas de logement. Il va de soi que dans la catégorie la plus défavorisée, cette promiscuité est bien plus exacerbée que dans les belles villas des grandes métropoles. Mais partout, il y a gêne sur la question. Et comme on le sait, là où il y a gêne… il n’y a pas de plaisir ! Et c’est à ce niveau de l’histoire que la notion de motel apparaît au Brésil.

Le repos du guerrier

Elle apparut au milieu des années soixante, sous la dictature militaire exactement. Les gouvernants galonnés d’alors, très confis dans leur pudibonderie catholique, voyaient bien évidemment d’un très mauvais œil les escapades amoureuses de leurs concitoyens et concitoyennes dans certains établissements hôteliers. Ils n’hésitèrent alors pas et interdirent tout bonnement les « locations d’un établissement hôtelier pour une période courte ». Jamais à court d’idées, les Brésiliens contre-attaquèrent en se basant sur les motels américains dont la vocation initiale était d’accueillir pour quelques heures de repos les infatigables voyageurs qui traversaient les immenses paysages au volant de leurs grosses voitures ou camions. Ici, plus question de quelques heures de repos, mais plutôt de quelques heures d’intimité, en toute discrétion, ce qui est très important pour la suite des événements. Ainsi naquirent les fameux motels brésiliens, plus tard rebaptisés « love hotel » par les étrangers de passage.

Qu’ils soient riches ou pauvres, à peu près tous les Brésiliens ont eu leur expérience au motel. Pour toutes les raisons évoquées plus haut. On va tout de suite éloigner une confusion toujours tentante : motel ne veut pas dire bordel. On trouve à peu près tout ce qu’on peut trouver dans les motels, sauf des lits « garnis ». Pour cela, la prostitution existe bel et bien eu Brésil, et elle est d’ailleurs légale. Là encore un paradoxe incroyable dans un pays où l’avortement est interdit.

Le motel est l’endroit idéal de délassement et de plaisir où l’homme emmène sa compagne (l’inverse est très peu vécu) pour redécouvrir des sensations perdues, où fuir la promiscuité dont nous faisions état plus avant. Il n’y a aucun tabou là-dessus, tout le monde a recours aux services de ces établissements qui ne sont malgré tout pas reconnus par le ministère du tourisme brésilien et qui se servent allègrement de la fenêtre que proposent Internet et les réseaux sociaux pour vanter les charmes de leurs chambres, comme le ferait n’importe quel hôtel. Tout le monde, ou presque, le fait, mais personne, ou presque, n’en parle.

Les motels brésiliens: l’œcuménisme du septième ciel

Le principe du motel est : hygiène et anonymat. A l’exception peut-être des endroits sordides de toute première catégorie, les chambres sont propres et le secret est bien gardé. Les motels vont du triste combi VW reconditionné pour les moins chers (l’équivalent de 1 euro) aux luxueuses suites suréquipées qui peuvent atteindre les 1000 euros ! La moyenne des établissements fréquentés se situe plutôt dans une fourchette allant d’une trentaine à une soixantaine d’euros pour quelques heures de septième ciel, le periodo. En sachant que ces prix peuvent varier en fonction de l’heure du jour, ou de la nuit.

L’anonymat est garanti par une hôtesse dont le conducteur ne voit souvent que les mains (on vient en voiture au motel, comme aux Etats-Unis), puis par une descente vers un garage où se trouvent des boxes chacun reliés à une chambre. Si une voiture est là, c’est que la chambre est prise ! Celle-ci accueille le couple dans une atmosphère entièrement dédiée aux chaudes activités camérales : éclairages tamisés, photos ou peintures suggestives accrochées aux murs, préservatifs bien en vue, sex toys, télévision avec programmes adéquats (canal erotico) et, pour les plus huppées, piscine avec jacuzzi, baignoire pour deux, cheminée, et service de boissons, voire de nourriture. Mais il est rare que les gens y passent plus de quelques heures.

Les couples réguliers fréquentent donc les motels. On va y fêter un anniversaire de mariage par exemple, où on vient s’encanailler loin des enfants ou de la famille, toujours là quand il ne faut pas. Le Jour des amoureux, (O Dia dos Namorados, la Saint-Valentin brésilienne fêtée le 14 juin) constitue naturellement un pic de fréquentation des love hotels. Sans réservation préalable, il faut être très patient ce jour-là et faire la queue dans les voitures aux abords des établissements ! Mais les couples irréguliers fournissent également une grosse clientèle aux motels. Surtout le Jour de la secrétaire (célébré le 30 septembre), on se demande bien pourquoi !… En ces jours de grande affluence, le fameux periodo est souvent limité à trois heures.

Les jeunes ayant quelque peu les moyens s’offrent eux aussi les services de ces chambres ouatées et isolées pour fuir le regard de papa et maman qui ne veulent surtout pas voir que leur fille adorée de 17 ou 18 ans qui s’habille de façon très suggestive a un gentil petit ami qui vient la voir en toute honnêteté certains après-midis et qui, parfois, l’emmène à l’extérieur… pour la ramener quelques heures plus tard comme si de rien n’était dans le cocon familial.

Le motel au Brésil: abri de l’amour discret

Les motels évoluent avec l’actualité et la société. Si la majorité d’entre eux continue à s’en tenir à sa vocation première, certains ont changé leur fusil d’épaule, notamment à l’occasion des grands événements internationaux comme les Jeux Olympiques en 2016 ou la Coupe du monde de football en 2014.

Devant la demande inflationniste de lits, ces motels se sont transformés en hôtels, devenant de fait reconnus par les autorités touristiques et pouvant bénéficier de la publicité qui va avec. Mais la plupart des établissements considèrent que leur ADN se situe dans l’offre d’un moment coquin à tous les gens qui ne peuvent en profiter sereinement chez eux, et ils ne sauraient déroger à cette règle.

Les Brésiliennes et les Brésiliens ayant toujours le besoin de s’isoler des regards pour partager leur intimité, l’avenir des motels est donc relativement assuré.

Articles récents

Du Brésil à Sarlat, la culture dépasse les frontières

En 2014, le Périgord a réalisé le rêve de plusieurs amazoniens en installant et finançant un orgue dans la Cathédrale de Guajara-Mirim. Ces échanges musicaux et cette relation polyphonique nous a fait voyager jusqu’à Sarlat, la capitale du Périgord, une magnifique région du Sud-Ouest de la France. On a découvert le pays de l’Orgue et de la culture historique ! Suivez-nous !

Un voyage en musique dans le Périgord

Sarlat a beaucoup à offrir : culture, gastronomie, musique… Tout comme le Brésil, elle est riche et elle donne énormément ! En vous baladant dans les ruelles de la Cité ou en visitant sa Cathédrale, la musique est partout ! Du classique jusqu’au jazz, elle est ancrée dans la culture périgourdine.

Passionnés de musique, ne manquez pas les concerts d’orgue qui se déroulent de juillet à septembre « L’Orgue au marché, organisés par l’Association Musique en Sarladais ! L’été, le Périgord se transforme en scène musicale avec le Festival Sarlat Swing’it, Souillac en Jazz dans le Lot, ou encore le Festival du Périgord Noir !

Découvrez la cité artistique de Sarlat

Si l’on dit souvent que le Brésil est une terre artistique, la cité de Sarlat l’est tout autant ! Art contemporain, photographie, peinture… Flânez dans les ruelles de la ville pour chiner et découvrir des petites pépites artistiques entre galeries d’art et ateliers. Découvrez l’art du verre ou du cristal en observant un souffleur de verre à l’œuvre…

Aux beaux jours, le Festival des Arts en Folie s’installe à Sarlat entre spectacles, concerts et expositions. C’est l’occasion de visiter des lieux culturels incroyables comme l’ancien évêché, la galerie Malraux ou la Maison de la Boétie.

Le Périgord, une région au passé historique riche

De la Préhistoire, au Moyen-Age, le Périgord possède encore de nombreux vestiges historiques. Si la Préhistoire vous fascine, on vous conseille de visiter la Grotte de Lascaux à Montignac (30 minutes en voiture), un incontournable. Explorez l’une des plus anciennes et des plus belles grottes du Paléolithique, « la Chapelle Sixtine de l’art pariétal ». Sur les murs les peintures préhistoriques vous transportent 18 000 ans en arrière !

C’est au Moyen-Age que s’est construite la cité de Sarlat organisée autour d’une Abbaye Bénédictine. La ville a affronté les troupes anglaises qui se disputaient le territoire. A quelques kilomètres de Sarlat, rendez-vous à Castillon-la-Bataille, où s’est déroulé l’un des plus grands combats du Moyen-Age en France.

L’histoire a véritablement façonné la ville de Sarlat. Aujourd’hui c’est une pure merveille qui mêle architecture médiévale et hôtels particuliers datant de la Renaissance. Ce n’est pas pour rien que de nombreux films ont été tournés dans la cité comme Le pacte des Loups, Jeanne d’Arc ou encore Jacquou le Croquant !

Articles récents

Le festival folklorique de Parintins

Est-il nécessaire de rappeler que les Brésiliens aiment faire la fête ? Adorent faire la fête ? Tout, ou presque, au Brésil est prétexte à célébrer la générosité de la vie : le carnaval, les fêtes liées aux diverses religions, les événements sportifs, Noël, le jour de l’an, les grands concerts, tout est bon pour profiter à fond du moment présent. A tout cela, on doit ajouter une manifestation peu connue en dehors de frontières mais qui passionne le pays tout entier : le Festival folklorique de Parintins.

La légende du boeuf

Si vous avez choisi d’orienter votre voyage vers l’Amazonie aux alentours de la fin juin et que vous débarquez dans l’île de Parintins, sur le fleuve Amazone entre Manaus et Santarem, sachez que vous serez immédiatement immergé dans une atmosphère de fête où le mercure grimpe à des hauteurs exceptionnelles. Vous êtes tombé en plein « Boi-bumba » ou Festo do Boi (La fête du bœuf), qui attire chaque année plus de 100 000 aficionados venus de tous les états du Brésil ! Le bœuf est un animal vénéré ici, mais rien à voir avec un quelconque état de divinité intouchable comme en Inde par exemple : les Brésiliens sont extrêmement friands de sa viande. Non, on est là en présence d’une vieille légende annuellement célébrée avec un faste déraisonnable qui dépasse celui de l’année passée, et est à coup sûr moins impressionnant que celui de l’année à venir !

Cette légende raconte qu’au XVIIe siècle, Catarina, enceinte de son employé de ferme de mari, Francisco, eut une faim soudaine de langue de bœuf. Toujours soucieux de satisfaire son épouse, le brave homme tua donc le bœuf dont son patron lui avait confié la garde et offrit la langue à sa femme. Comme on peut l’imaginer, le fermier ne goûta pas du tout la recette de son employé et le poursuivit pour lui faire expier son forfait. Affolé, Francisco alla demander de l’aide au sorcier, le « Pajé », qui ressuscita l’animal et ainsi ramena la paix dans la ferme. Une grande fête fut alors organisée pour célébrer l’événement, et c’est cette célébration qui se perpétue chaque fin de mois de juin dans la jungle amazonienne.

Le premier Festival Folclórico de Parintins eut lieu en 1913 et à l’époque ne fut qu’une simple et modeste procession, bien loin de ce qu’elle allait devenir des décennies plus tard. Dans les années soixante, la manifestation s’enrichit de tout un cérémonial qui allait la faire bientôt devenir l’égale des carnavals en termes de moyens déployés et de retentissement. La région amazonienne, et spécialement l’île de Parintins, vit là l’occasion rêvée pour attirer encore plus de touristes, et la télévision signa dans les années quatre-vingt-dix un contrat de retransmission dans tout le pays.

Choisissez votre camp

Le festival se déroule sur trois jours dans une enceinte sportive d’une capacité de 35 000 spectateurs appelée Bumbodromo. Deux équipes vont s’affronter, celle du bœuf garanti (Boi Garantido), noir avec une étoile bleue sur le front, face à celle du bœuf capricieux (Boi Caprichoso), décoré de cœurs rouges. Comme lors des carnavals de Rio, Recife ou Salvador, chaque clan doit rivaliser de costumes toujours plus chatoyants, sur des chars extrêmement ouvragés et nantis d’effets spéciaux délirants, dans une ambiance électrique de musique (la toada) et rythmiques à base d’accordéon, tambours et batucadas (environ 400 musiciens !), qui accompagnent chants et danses frénétiques alors qu’éclatent les feux d’artifices dans le ciel étoilé. Bref, si vous étiez venu sur Parintins pour profiter du farniente et de la tranquillité de la jungle équatoriale, c’est carrément raté !

La fièvre du festival envahit l’île et les environs six mois avant la date fatidique : ateliers de costumes, de chars, de confection d’effigies, lieux de répétitions de danses et de chants sont pris d’assaut par les artisans et les artistes qui travaillent d’arrache-pied pour que tout soit prêt fin juin. Tout est réalisé dans le plus grand secret pour évidemment mieux impressionner les spectateurs, et surtout le clan adverse, le jour du grand défilé. La manifestation (qui peut durer jusqu’à six heures, chaque équipe disposant de trois heures pour sa présentation !) est présidée par un maître de cérémonie, ou présentateur (apresentador), qui décrit chaque tableau à la foule. Foule constituée pour une grande partie par les supporteurs de chaque équipe.

Chaque bœuf est constitué d’une immense tête en bois et poils, montée sur un corps recouvert de tissus brodés et chamarrés, le tout porté par plusieurs personnes dissimulées sous la représentation de l’animal. Cette célébration, qui tient un peu de l’opéra populaire, un peu d’un rituel religieux et un peu du carnaval se fait naturellement dans une furia indescriptible. Mais, chose incroyable quand on connaît la ferveur des Brésiliens pour tout ce qui est festif, lorsque les fans acclament à gorge déployée les effigies, chars et danseurs de leur équipe en train de défiler, ceux d’en face restent parfaitement cois et immobiles ! C’est une règle immuable instaurée depuis des années et cette note anachronique concourt à ajouter une magie toute particulière à cette gigantesque manifestation.

Au-delà de la célébration de la légende, c’est toute la civilisation des « caboclos », ces métis de l’Amazone, qui est ici mise en scène. Les tableaux présentés s’appuient sur les légendes indiennes, leur folklore et leur culture. Mais aussi sur l’esclavage passé, la faim et les privations. C’est également le moment de faire passer une satire sociale, tout en restant festif car rien ne peut se faire dans ce pays sans joie et sans ferveur. L’imagination débridée est traduite dans ces représentations immenses de créatures fantastiques issues des légendes de la forêt amazonienne.

Au terme des trois jours, un jury se réunit et distribue une vingtaine de prix récompensant, comme dans un festival cinématographique, le meilleur bœuf, le meilleur char, les meilleurs chanteurs et danseurs, les meilleurs costumes, les meilleurs supporteurs, etc. La fête se poursuit bien évidemment toute la nuit dans tous les établissements et rues de la ville de Parintins. Musique, danse et cachaça au programme ! Vous n’êtes pas prêt d’aller vous coucher.

Articles récents

Le projet TAMAR

A celles et ceux qui accuseraient le Brésil de négliger son environnement, nous répondrons que c’est en partie vrai (si on considère certaines catastrophes hydrauliques récentes), mais en partie faux également : le projet TAMAR est l’exemple parfait de ce qu’il faut mettre en place en matière de protection d’espèces animales menacées, d’éducation environnementale et de développement communautaire durable. 22 centres de protection des tortues, requins et mérous existent, dont 11 se visitent !

TAMAR: tortues et requins sous haute protection

Le Brésil possède 5 des 7 espèces de tortues marines recensées sur la planète. Il convient donc de les protéger. Ces animaux amphibiens viennent se reproduire chaque année sur les côtes du Brésil de septembre à mars, à la fin des cycles lunaires quand les marées sont basses et le ressac peu violent. Un long et douloureux cheminement commence pour les femelles qui remontent toute la plage pour pondre leurs œufs, enterrés dans le sable. Sitôt écloses à l’air libre, les milliers de petites tortues se ruent toutes ensemble vers la mer éloignée, mais peu atteignent leur but, chassés par les prédateurs naturels, mais aussi par l’homme : la viande de tortue est très recherchée et les scientifiques estiment qu’une surconsommation pourraient carrément amener à la disparition de la race. C’est là que Tamar prend toute sa place.

Né à l’initiative d’étudiants en océanographie à la fin des années 80, le projet Tamar est devenu en quelques décennies une institution unanimement respectée au Brésil. Elle ne se contente pas de protéger des espèces menacées, mais fait également œuvre d’éducation auprès des populations côtières concernées.

Tamar est un acronyme qui concentre deux mots : tartaruga (tortue) et marinha (marine). Dans les années 70, des étudiants en voyage d’études surprirent sur l’Atoll das Rocas des pêcheurs en train de tuer des tortues marines dont l’espèce était déjà menacée à l’époque. Ils sont parrainés par la grande compagnie pétrolière brésilienne, (Petrobras) ainsi que des organisations non-gouvernementales. L’institution est devenue énorme et est répartie tout le long de la côte atlantique en 22 centres, dont 11 peuvent se visiter.

La justification de l’existence de ces centres est avant tout de protéger les espèces marines, tortues, mais aussi requins, mérous et toutes celles dont la pérennité est menacée. Mais l’éducation des pêcheurs en ce sens est également prise en compte, certains d’entre eux travaillant d’ailleurs directement pour le projet.

La mission des centres de protection TAMAR

En même temps que la protection des tortues marines, un énorme travail d’éducation et d’information est fait au niveau des habitants des zones côtières, dont certains font partie des grands prédateurs des bébés tortues tentant la (très) risquée traversée de la plage en direction des premières vaguelettes de l’océan.

Les différents centres disséminés sur 1100 km de côtes essaient de sensibiliser les pêcheurs sur l’intérêt primordial pour tous de maintenir en vie cette espèce menacée, et leur expliquent comment éviter de prendre les tortues dans leurs filets, et comment les relâcher sans dommage si par malheur ils en attrapent une. Un des meilleurs moyens de persuasion étant de salarier ces hommes à la condition précaire pour en faire de précieux auxiliaires de survie de ces animaux.

Le but de ces centres va donc beaucoup plus loin qu’un simple travail de surveillance et de protection. C’est l’éducation écologique de tout un peuple auquel le projet Tamar se consacre en assurant un développement communautaire durable et l’intégrité de tous les écosystèmes marins.

Votre participation à la mission TAMAR

On l’a dit : 22 centres marins sont répartis sur les côtes du Brésil. Outre leur mission intrinsèque de protection et d’éducation, ils offrent – pour certains – la possibilité aux touristes de venir voir leur travail quotidien, tout en s’amusant et en s’instruisant. Le plus beau d’entre eux est sans conteste possible celui de Praia do Forte.

Situé au centre d’une région appelée la « Polynésie brésilienne » à 70 km au nord de Salvador de Bahia, Praia do Forte n’était il y a encore quelques années qu’un joli village de pêcheurs apprécié pour le charme de ses ruelles et maisons. La naissance du projet Tamar en 2001 l’a transformé en centre touristique de renommée mondiale. Les petites boutiques artisanales côtoient désormais les hôtels de luxe et les pousadas cossues disséminés tout au long des 12 kilomètres de plages paradisiaques ombrées de palmiers protecteurs. Les récifs coralliens et la faune marine y sont de tout premier ordre ; le projet Tamar ne pouvait donc que s’installer dans un lieu aussi idyllique.

Le centre vous accueille dans la luxuriance de sa végétation tropicale et vous propose d’observer la vie de tous les animaux marins dont nous venons de parler. A commencer par les tortues nageant dans leurs bassins, où vous apprendrez tout sur leur mode de vie et de reproduction. Une des tâches du centre est de recueillir les œufs et de remettre les petites tortues à la mer une fois leur survie assurée. En période de ponte, les membres du centre sillonnent les plages pour marquer les tortues, femelles ou nouveau-nées. Certaines se voient nanties d’un émetteur permettant de suivre leur progression et ainsi d’établir des cartes précises utiles à la protection et la sauvegarde de l’espèce.

L’éducation écologique est très poussée dans ce sanctuaire aux tortues et autres espèces marines menacées : des films expliquant les multiples dangers que courent ces animaux et des conférences en plein air données par des membres du centre ont pour vocation de sensibiliser les visiteurs et de leur faire prendre conscience de l’importance de la sauvegarde de cette faune en danger.

Certains bassins abritent des tortues prises dans des filets ayant été secourues et soignées, qui seront remises en eau vive sitôt leur « convalescence » achevée. Vous aurez également le loisir d’admirer lors de votre visite le placide mérou malheureusement trop chassé, de splendides raies et des requins inoffensifs que vous pourrez… oui, caresser ! Le contact avec cette peau fraîche sera un des grands souvenirs pérennes de votre visite. Et dites-vous que votre droit d’entrée, et – peut-être – quelques objets achetés, participera à la bonne assise financière de la mission du projet Tamar.

Articles récents

Le mystère Lula

Celui qui représenta l’espoir pour les déshérités et démunis brésiliens en devenant le premier président de gauche élu en 2002 veut revenir au pouvoir lors des élections de 2018. Luiz Inácio Ferreira da Silva, dit « Lula », a pour cela engagé une grande campagne qui doit sillonner tout le pays. Mais Lula pourra-t-il se présenter ? La justice semble en avoir décidé autrement suite aux diverses poursuites engagées contre l’ancien président. Y-a-t-il un mystère Lula ?

« Le Brésil a besoin de Lula ». Ce message est martelé depuis cet été par le septuagénaire à l’œil toujours vif et à la parole forte. Selon lui, le pays est « soumis à des personnes qui n’ont jamais été capables de gouverner ». Lula, qui a déjà exercé deux mandats à la tête du Brésil entre 2003 et 2011, est fermement décidé à se battre contre les forces qui veulent « le faire taire » : sous-entendu les partis conservateurs, et les juges qui l’ont condamné à 9 ans et demi de prison pour une affaire de corruption et pots-de-vin dans l’affaire Petrobras.

Lula a fait immédiatement appel, arguant être « victime des élites », et reste donc en liberté. Mais sa situation reste précaire car son innocence dans ce qui constitue quand même un des plus gros scandales financiers de ces dernières décennies au Brésil est encore loin d’être prouvée. Et son aura personnelle est fortement écornée, même chez ses plus fidèles partisans.

L’élection de Luis Inacio Lula da Silva à la présidence du Brésil le 27 octobre 2002 avait causé un grand émoi dans le pays : d’un côté, l’immense espoir dans les couches populaires et miséreuses de voir enfin un président de gauche se pencher sur leurs problèmes ; de l’autre, une colère sourde de la part des classes dirigeantes qui voyaient d’un très mauvais œil cet ancien métallo prendre en main les rênes de la nation. Le compte à rebours souterrain qui devait amener tôt ou tard le représentant des pauvres sur les bancs de l’infamie fut-il enclenché à ce moment précis ? C’est possible. Toujours est-il que le président Lula dut se battre contre des gens dont la mentalité était ancrée depuis toujours dans le credo indiscutable que le pouvoir ne devait jamais leur échapper.

Première présidence de Lula

D’extraction extrêmement modeste, le petit Lula (diminutif affectueux de Luiz) est confronté très tôt au monde rugueux du travail : vendeur de rue à 10 ans, ouvrier métallurgiste à 16, il doit s’adapter au rythme trépidant des durs labeurs, où le repos est compté et l’erreur interdite : une inattention sur une machine-outil lui coûtera un doigt !

Le train des glorieuses années de l’économie dans les années soixante passe par le Brésil, mais laisse les petites gens sur le quai. Les militaires ont pris le pouvoir et donnent au monde l’image faussement rassurante d’un pays en plein essor. Lula a conscience de la faiblesse de la classe ouvrière et prend la parole. Sa prestance, ses talents d’orateurs le font vite remarquer des dirigeants syndicaux qui lui offrent en 1975 la présidence du syndicat de la métallurgie.

Ses prises de positions et son radicalisme ne peuvent que déplaire au pouvoir en place qui l’envoie à plusieurs reprises goûter du confort des prisons gouvernementales. A chaque fois libéré, à chaque fois encore plus convaincu du combat qu’il doit livrer pour donner la parole aux exploités et aux pauvres gens.

En 1980, il décide de franchir le pas vers la politique en fondant le Parti des Travailleurs, au moment même où un autre syndicaliste acharné fait entendre au monde entier depuis sa Pologne natale la voix de ceux qui demandent plus d’écoute et d’attention. En accédant plus tard à la fonction suprême, Lula et Valesa deviendront, chacun à leur manière, l’incarnation de la volonté d’affirmation des gens de peu, mais sûrs de leur bon droit.

Si Lech Valesa se révèle un leader ouvrier relativement modéré, gagnant ainsi l’élection présidentielle de 1990 en Pologne, Lula a, lui, un côté nettement plus radical, ses prestations exaltées, le cheveu en bataille et la barbe fournie, en attestant. Est-ce là la raison de trois défaites successives à l’élection présidentielle, une fois celle-ci réinstallée à la fin de la dictature militaire ? Un peu court comme explication, mais il est certain que pour conquérir le pouvoir, Lula ne doit pas entraîner derrière lui que les miséreux et les défavorisés ; il doit également séduire une partie de la population dite « moyenne », voire aisée, et pour cela, paraître plus consensuel. Même s’il a soigné son apparence en coupant ses cheveux, en taillant sa barbe, et même en se faisant refaire une partie des dents (à l’instar de ce que François Mitterrand, autre grand compétiteur politique s’il en est, accepta de faire en 1974), Lula échoue en 1989, 1994 et 1998. Ce n’est qu’en 2002 qu’il touche enfin au but.

Les résultats controversés de la politique Lula

Lors de sa prise de fonction à la tête du pays en janvier 2003, Lula est confronté au dilemme qui accueille tous les hommes politiques qui ont beaucoup promis, surtout à ceux qui ont énormément attendu : satisfaire les électeurs tout en n’effarouchant pas les grandes instances mondiales dont dépend l’économie de leur pays. Le Brésil ne fait pas exception et le nouveau « président des pauvres » doit donc donner des gages de bonne conduite financière au FMI afin d’attirer les investisseurs étrangers au Brésil, avant de songer à entreprendre le début du commencement de ses promesses. Ce qui va amener les premiers mouvements populaires de contestation, les « Sans toit » et « Sans terre », qui trouvent naturellement que le président renie sa parole.

Pourtant dès 2004, Lula fait construire des « pharmacies populaires » dans tout le pays, donnant accès à tous aux médicaments de base, chose inimaginable sous les gouvernements précédents. Il relance l’alphabétisation, la vaccination, entreprend de gros travaux de mise aux normes sanitaires des favelas (près de 50 % des habitations au Brésil ne sont pas raccordées aux égouts à cette époque) et, en cela, devient très populaire dans les zones urbaines. Il obtient moins de crédit chez les ruraux avec l’autorisation donnée à la construction de barrages entrainant une déforestation partielle, mais bien réelle.

Ses thuriféraires vantent son action sociale en faveur des plus démunis, ses détracteurs ses dépenses publiques inconsidérées et son affairisme intéressé. Antienne mainte fois entendue partout où l’idéalisme se heurte au conservatisme. Comme souvent, le curseur de la vérité est à placer quelque part entre les deux pôles, et rien n’est entièrement tout noir ou tout blanc.

S’il n’y avait « que cela » à placer dans son bilan, Luiz Inácio Ferreira da Silva pourrait voir venir 2018 avec une certaine confiance : il reste en tête des sondages. Mais il y a ces affaires et cette condamnation qui pourraient lui coûter bien plus qu’une simple élection. Et, paradoxe de ce pays si complexe : trois Brésiliens sur quatre estiment que Lula est corrompu !

Le versant sombre des années Lula

L’ex-président a été reconnu coupable par le Tribunal Suprême Fédéral (TSF) d’avoir reçu plus de 3,7 de réais (1 million d’euros) pour avoir favorisé des contrats entre une entreprise d’ingénierie, OAS, et la compagnie nationale des pétroles et carburants, Petrobras. Petrobras qui est au centre d’une énorme affaire de surfacturation avec des entreprises du bâtiment, surfacturation au profit de différents partis politiques évaluée par la police financière à l’équivalent de 12 milliards d’euros ! C’est donc l’état qui est principalement visé, et dans la foulée des sénateurs, des députés, des ministres, et trois anciens présidents : Roussef, Cardoso … et Lula.

Le scandale est bien évidemment énorme, et la personne de Lula cristallise à elle seule la désillusion de beaucoup de Brésiliens – pas seulement de gauche – qui croyaient à un président intègre. Mais il ne faut pas s’y tromper : au-delà du cas Lula, c’est tout le fonctionnement de la société économique brésilienne qui est en cause. Innocent ou pas, Lula a certainement du composer avec toutes les constantes de son pays– comme tant d’autres avant lui – et pas forcément des plus reluisantes. Quoi qu’il en soit, s’il l’appel confirme la sentence du tribunal, le « président des pauvres » devra en répondre devant son pays, et oublier à jamais le rêve d’un glorieux retour au Palácio da Alvorada.

Articles récents

Top 10 – Les plus belles chansons brésiliennes

Par Tom Lalanne . 12 septembre 2017

Le Brésil rayonne dans le monde entier avec sa bonne humeur, sa musique et son goût pour la fête. On pense au carnaval, à la Bossa Nova et à des chanteurs comme Seu Gorge ou encore Gilberto Gil. Le pays de la Samba a fait naître beaucoup d’artistes.

Pour saupoudrer vos journées de ces sonorités communicatives, voici une sélection de 10 chansons brésiliennes qui vous donneront le sourire.

Domingos no parque (1967) – Gilberto Gil et Os Mutantes

Né à Salvador de Bahia en 1942, Gilberto se fait connaître dans le monde entier comme musicien de Bossa Nova. Il a également été ministre de la culture sous le gouvernement de Lula. Cette chanson raconte l’histoire d’une amitié entre José et Joao, deux garçons qui tomberont amoureux de la même fille. Lorsque José vit Joao avec sa bien aimée, il tua les deux par jalousie…

Boa Sorte (2007) – Vanessa da mata et Ben Harper

Originaire du Mato Grosso au Brésil, Vanessa Da Mata se fait connaître du monde entier grâce à cette chanson enregistrée avec Ben Harper. Boa sorte – bonne chance en portugais – est une séparation, la fin d’une histoire entre deux personnes qui se disent au revoir.

Aguas de Março (1974) – Elis Regina et Tom Jobim

Grand classique de la chanson brésilienne que vous avez peut-être entendu dans une autre version de Moustaki. Une jolie façon de décrire les changements de la nature à la fin de l’été. Belle écoute !

Nada Em Vão (2013) – Rodrigo Amarante

Originaire de Rio de Janeiro, Rodrigo Amarante a participé à différents projets musicaux au Brésil et aux Etats Unis. Ce flâneur vous envoutera en déversant ses pensées d’amour et de déprime sur sa guitare acoustique.

Velha infância (2002) – Marisa Monte, Carlinhos Brown et Arnaldo Antunes

Issu de l’album Tribalistas, cette chanson est une véritable déclaration d’amour. Le trio réussit parfaitement à nous charmer avec ses sonorités brésiliennes.

Amiga da minha mulher (2011) – Seu Jorge

Né dans une petite ville en périphérie de Rio de Janeiro, Seu Jorge est baigné dans la musique très tôt. Il quitta la maison à l’âge de 19 ans. Il a ensuite connu la rue mais aussi le théâtre. Aujourd’hui c’est un musicien et acteur brésilien reconnu au Brésil. Amiga da minha mulher – amie de ma femme en portugais – parle de la terrible tentation d’un homme pour l’amie de sa femme.

Changes, reprise de David Bowie (2005) – Seu Jorge

Une reprise magnifique d’un des plus grands artistes de ces dernières décennies. Seu Jorge nous transporte en reprenant les paroles de Changes en portugais. Il transforme une chanson rythmée en une berceuse. Et cela fonctionne parfaitement !

Mas que nada (1963) – Jorge BEN JOR

Jorge Ben Jor est un chanteur et compositeur brésilien né dans les années 40 à Rio de Janeiro, il fait maintenant parti du patrimoine culturel du Brésil. Cette chanson décrit son amour pour la Samba qui lui est si chère.

A Garota de Ipanema (1962) – Gal Costa

Chanteuse née dans les année 40, Gal Costa a marqué la musique populaire brésilienne notamment avec cette chanson écrite par Vinicius de Moraes – protagoniste important de la musique au Brésil -. Les paroles décrivent l’antinomie entre la beauté d’une fille sous le soleil de la plage d’Ipanema à Rio et la tristesse intérieure de cette dernière.

Ja sei namorar/Tribalistas (2002) – Marisa Monte, Carlinhos Brown et Arnaldo Antunes

Pour terminer cette sélection, une autre chanson de l’album Tribalistas mondialement connue mais qu’on ne se lasse pas d’écouter. Très belle journée brésilienne !