Le Brésil a vécu bien des péripéties depuis son indépendance déclarée en 1822. Depuis, plusieurs régimes, souvent extrêmes et opposés, ont façonné l’Histoire politique du pays. Monarchie, république et dictature ont rythmé avec ardeur la vie politique du peuple brésilien. Actuellement, de la même manière que les Etats-Unis, c’est une république fédérale, choisie par la population qui constitue le système politique de cet immense territoire de plus de 8 millions de km2. Afin de bien comprendre le fonctionnement politique actuel du plus grand pays d’Amérique Latine, un bref historique s’impose !

SOMMAIRE

Chronologie politique du Brésil

Période coloniale brésilienne, 1500- 1822

Monarchie brésilienne, 1822- 1889 (1888, abolition de l’esclavage)

République du “café au lait” ( cafe com leite), 1889- 1930

La République des Etats-Unis du Brésil, 1945- 1964

La dictature militaire du Brésil, 1964-1985

Le Tribunal Suprême Fédéral, une instance politique brésilienne capitale

Un horizon politique porteur d’espoir pour le Brésil

Chronologie politique du Brésil

Le Brésil est actuellement une république fédérale constitutionnelle (la constitution en vigueur date de 1988). On compte 26 Etats fédérés plus le district fédéral de Brasilia, la capitale actuelle. Le pays est aujourd’hui une démocratie, cependant il n’en a pas toujours été ainsi. Plusieurs régimes politiques se sont succédé, le Brésil est un pays métissé chargé d’histoire.

Période coloniale brésilienne, 1500- 1822

Le Brésil colonial a duré plus de trois siècles. Cette période a été modulée par les différentes exploitations et productions du pays. Découvert par le portugais Pedro Alvarez Cabral, le Brésil sera donc en premier lieu un espace commercial très riche. Le tout premier intérêt des portugais se porte sur le bois. Ce bois a la particularité d’être rouge, excellent pour la teinture, et sera appelé “bois de braise” ( Pau Brasil ). C’est donc ce bois qui baptisera le pays, Brésil ! Par la suite, les productions sont diversifiées et multipliées. Canne à sucre, or et diamant, ou encore esclavage ont amené le Brésil vers un développement économique exponentiel, donnant lieu à de larges inégalités. Ce n’est qu’au XIXe siècle que le règne du Portugal sur le pays devient le combat de mouvements indépendantistes qui mènent à la déclaration d’indépendance du pays en 1822.

Monarchie brésilienne, 1822- 1889 (1888, abolition de l’esclavage)

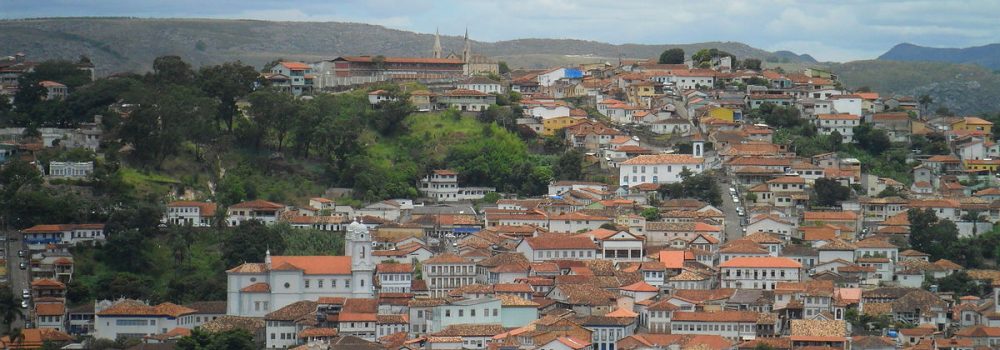

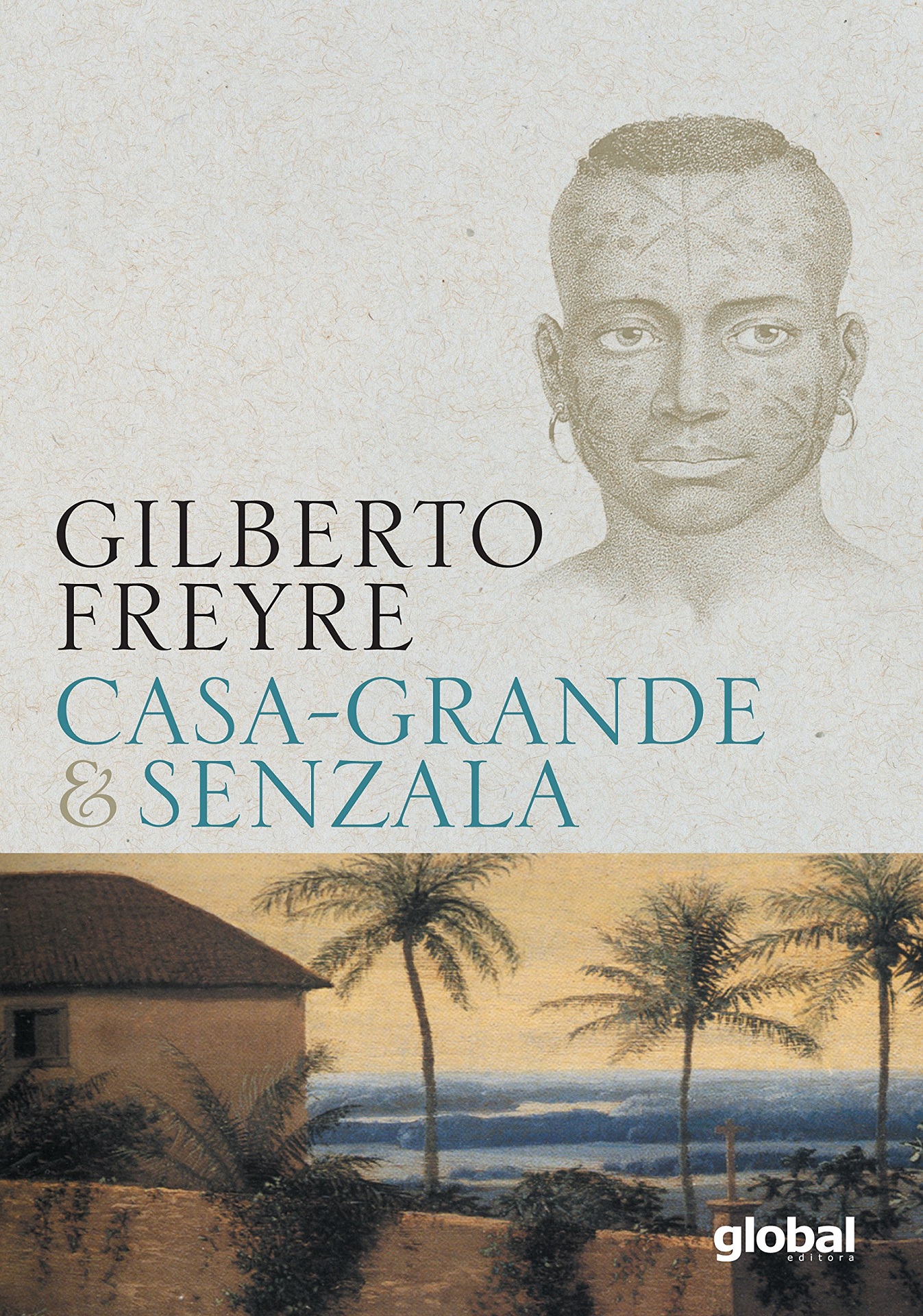

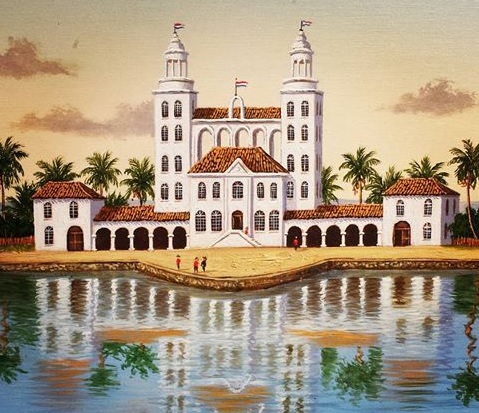

L’Indépendance a été déclarée et le Brésil est en quête de nouvelles productions. Après les richesses minières qui se sont majoritairement taries, vient la période de la monarchie brésilienne qui marque l’avènement du café ! En temoigne le changement de nom de la première capitale de l’état du Minas Gerais (mines générales) chef d’oeuvre de l’Art Colonial, qui de Vila Rica (ville riche) devient Ouro Preto (or noir) en 1823. Le pays devient le premier producteur et exportateur de café dans le monde dès 1840. La main d’œuvre étant pratiquement est gratuite ( on compte 4 millions d’esclaves au Brésil au XIXe siècle), les bénéfices sont énormes, c’est le temps des Senzala les maisons des esclaves dans les grands domaines agricoles, les fazenda. Pour mieux comprendre cette période fondamentale de la construction de l’identité de la société brésilienne, le livre Casa Grande & Senzala (Maître et esclaves pour l’édition française) du sociologue Gilberto Freyre publié en 1933 est un incontournable. Les élites libérales commencent alors à faire pression sur la monarchie. L’esclavage sera finalement aboli par la reine en 1888, après des mouvement sociaux important comme la révolte de Dragao do Mar à Fortaleza dans l’état du Ceara, et la monarchie déchue en 1889.

Pour en apprendre davantage sur la période de l’Empire du Brésil, vous pouvez consulter la page dédiée sur Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Bresil

République du “café au lait” ( cafe com leite), 1889- 1930

A la recherche d’un nouveau développement industriel, le Brésil se tourne alors vers la production de charbon. C’est également l’époque de l’apogée du Ciclo da Borracha, la période de l’exploitation du caoutchouc venu de l’hévéa, un arbre poussant au cœur de L’Amazonie. Les fameux Barão da Boracha, maitres de Manaus, deviennent prodigieusement riches et font un temps de la capitale Amazonienne la ville la plus moderne du monde, installant réseau électrique, téléphone, eau courante et construisant même une copie de l’Opéra Garnier intégralement en matériaux importés d’Europe au coeur de la jungle, le fameux Teatro Amazonas. Le glas de cette période prospère sonne comme un couperet en 1910 avec une brusque chute des prix due à la mise sur le marché par les anglais de caoutchouc produit dans des plantations en Asie, après avoir exporté 30 ans auparavant des milliers graines en grand secret. En parallèle, la toute jeune république brésilienne se révèle extrêmement corrompue et les richesses très inégalement réparties. En réalité, ce sont surtout les industrielses du café et du lait qui se partagent le pouvoir. La classe moyenne est délaissée, des soulèvements dirigés par l’armée sont de plus en plus fréquents. Ces idées révolutionnaires et populistes gagnent peu à peu tout le pays. La République du café au lait sera renversée en 1930 par un coup d’Etat.

La République des Etats-Unis du Brésil, 1945- 1964

Getulio Vargas est , un des chefs révolutionnaires qui prend le pouvoir. Il développe une idéologie populiste, très appréciée par la classe moyenne. Considéré comme le “père des pauvres”, Getulio Vargas institue un régime dictatorial. Il subira lui-même un coup d’Etat en 1945, sans procès ni sanctions. Cette absence de punition est conditionnée à son soutien à la nouvelle république démocratique. Il accepte, et sera même Président entre 1951 et 1954.

C’est ensuite la période progressiste du président Kubitschek entre 1954 et 1961, c’est durant ses mandat qu’est construite la nouvelle capitale brésilienne, la ville de Brasilia, qui fait se tourner tous les regards vers le Brésil qui tente de se mettre en avant comme grande puissance à l’échelle mondiale. Le Brésil sera alors pointé du doigt par les Etats-Unis pour son gouvernement considéré comme trop à gauche, trop communiste. Celui-ci est en effet à l’époque intéressé par les idées socialistes et approché par les ambassadeurs de l’URSS. La grande puissance de l’Est cherche alors à s’implanter en Amérique du Sud et regarde avec avidité les immenses ressources du Brésil. La chute de la Quatrième République du Brésil, alors du régime présidée par Joao Goulart sera appuyée organisée par la CIA, et c’est un coup d’Etat militaire orchestré par le Marechal Castello Branco qui renverse la République des Etats-Unis du Brésil. La crainte d’un passage sous la coupe du régime socialiste est mise en avant et des manifestations des classes aisées ont lieu dans les grandes villes, elle servira de justification pour le putch des militaires.

Le même argument reste fort au sein de l’extrême droite brésilienne actuelle et les partisans de Bolsonaro qui contestent le terme de coup d’État (Golpe de estado) et parlent de révolution, allant jusqu’à glorifier les acteurs de cette période comme des héros patriotiques ayant sauvé le Brésil du péril Soviétique.

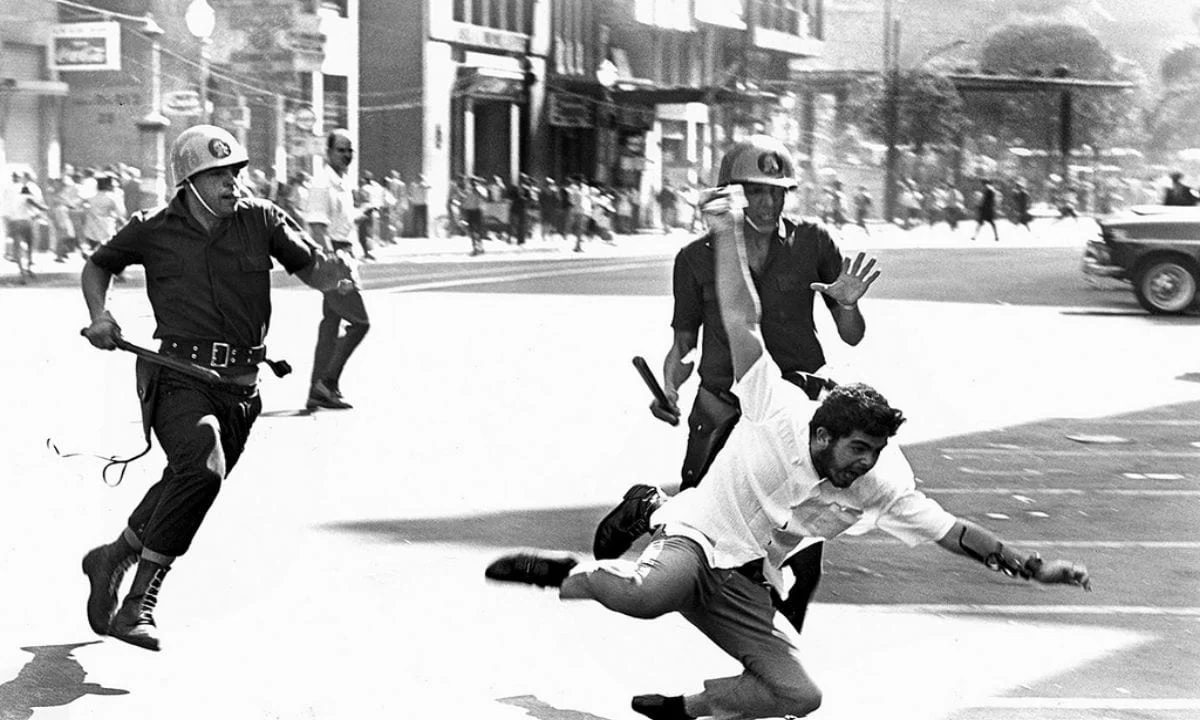

La dictature militaire du Brésil, 1964-1985

L’intervention militaire de 1964 qui devait être provisoire et suivie d’élection démocratique se transforme en dictature durable. Une politique extrêmement répressive est mise en place. Une nouvelle constitution Brésilienne autoritaire est mise en application le 24 janvier 1967. La mise en place de mesures extrêmes de contrôle de la population , le fameux décret AI5 en 1968 crée un nouveau tournant et fait de cette période la plus sombre de l’histoire Politique de la nation Auriverde. Plusieurs centaines de brésiliens sont déportés, emprisonnés, torturés et tués. Des projets de routes ou de barrages électriques sont menés par le gouvernement, les indiens sont obligés de fuir leurs terres.

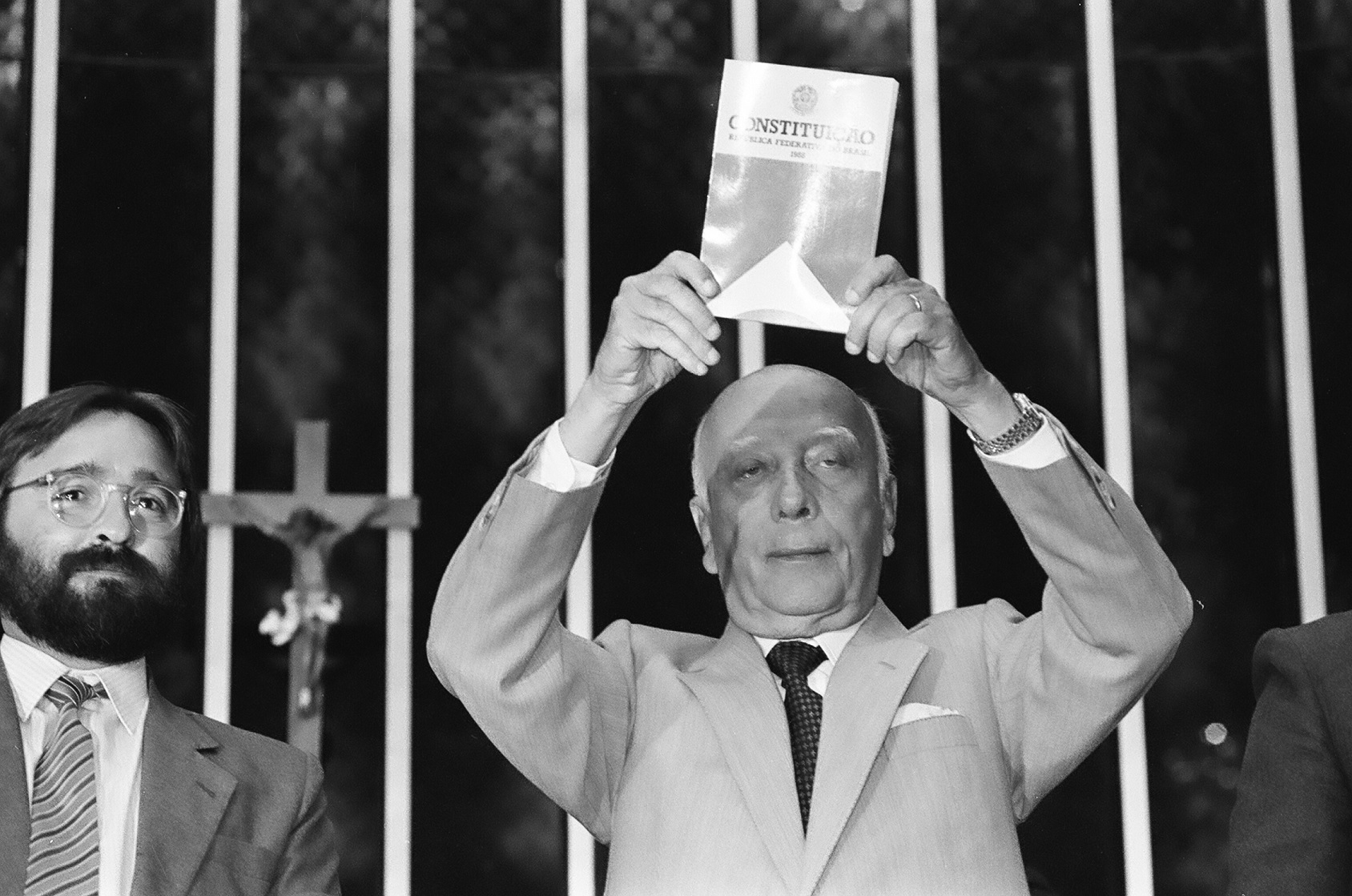

Le début des années 1980 marquent le début d’un assouplissement du régime dictatorial brésilien. En 1985, le suffrage universel est rétabli, il permet d’élire les gouverneurs des États brésiliens et le président de la république.

La Nova Republica (1988 à nos jours): Organisation des pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires brésiliens

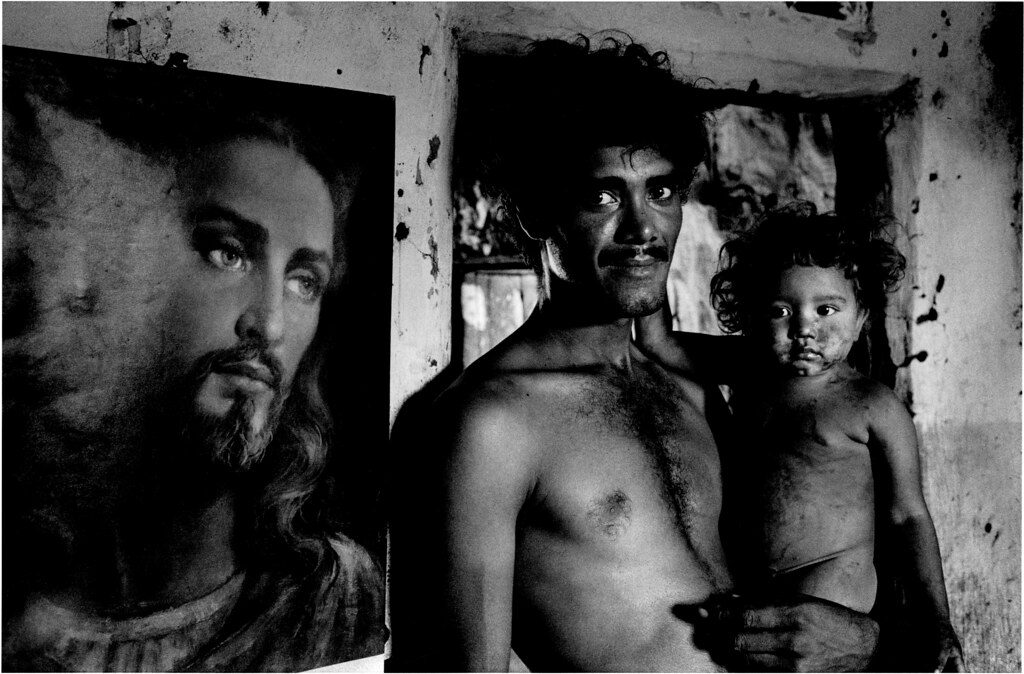

La démocratie brésilienne est donc très récente, elle n’a qu’une trentaine d’années. Le contraste et le métissage du Brésil émanent de son histoire, son évolution politique en est également un reflet.

Aujourd’hui, le système politique brésilien a adopté le principe de séparation des pouvoirs. Ce principe stipule une stricte équité entre les trois pouvoirs (le législatif, le judiciaire et l’exécutif) et confère donc à chaque entité une importance égale. Ce principe est également appliqué par les régimes parlementaires européens mais avec plus de nuance. En effet, les pouvoirs exécutifs et judiciaires doivent se référer et se soumettre au pouvoir législatif dans le cadre de la Constitution. Au Brésil, chaque pouvoir est d’importance égale, sans aucune distinction.

Le pouvoir législatif appartient au Congrès National, tandis que l’exécutif est confié au Président de la République, à la fois chef de l’Etat et chef du Gouvernement. C’est le Président qui désigne les 17 ministres qui l’assistent dans chaque prise de position et décisions. En parallèle, un Conseil de la République a le pouvoir de se prononcer sur les interventions fédérales ainsi que les questions relatives à la stabilité démocratique. Ce Conseil de la République est composé par le Vice-Président, le président de la Chambre des députés, le président du Sénat, le chef de la majorité ainsi que le chef de l’opposition de ces deux Assemblées, le ministre de la Justice ; 6 citoyens brésiliens de plus de 35 ans à raison de 2 nommés par le Président de la République, 2 élus par la Chambre des députés et 2 élus par le Sénat, pour 3 ans non renouvelables.

La Constitution de 1988 est une base solide et suprême qui attribue aux juges des pouvoirs relativement importants.

Le Tribunal Suprême Fédéral, une instance politique brésilienne capitale

Le STF (Supremo Tribunal Federal) est l’organe le plus puissant du régime politique brésilien. Créé en 1890, à l’aube de la proclamation de la République, ce tribunal s’appuie sur les dispositions de la Constitution de la République fédérative du Brésil instaurée en 1988. Indépendant et souverain, ses décisions sont incontestables et ne peuvent donner lieu à aucun recours d’aucune manière que ce soit. Constituée de 11 juges (appelés “ministres”) désignés par les présidents au pouvoir et approuvés parallèlement par le Sénat, la mission principale est donc de veiller au bon respect de la Constitution dans toutes les sphères politiques du pays.

Un horizon politique porteur d’espoir pour le Brésil

L’élection de Bolsonaro en 2018 a surpris l’opinion internationale qui s’est étonnée de voir le pays se ranger du côté de l’extrême droite. Néanmoins, rappelons que la démocratie brésilienne est en place depuis seulement une trentaine d’années, le pays est en majorité très jeune ( 40% des citoyens ont entre 18 et 34 ans ). Les votes pour Bolsonaro s’expliquent assez facilement par le rejet du PT (parti des travailleurs de Lula), alors entaché de scandales de corruption, ainsi que par le fait que la plupart de la population n’a pas connu la dictature du XXe siècle. De plus, les promesses populistes du candidat semblaient répondre parfaitement aux problématiques économiques et sociales du pays, dans un contexte de ralentissement de la croissance de ce dernier.

La gestion catastrophique de la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021 a beaucoup décrédibilisé le président, qui se retrouve aujourd’hui en position de faiblesse, pointé du doigt par le Tribunal Suprême Fédéral ainsi que quelques-uns de ses anciens collaborateurs.depuis le moi de mai 2021 , une commission parlementaire à été mise en place, la CPI covid 19, pour auditionner différent acteurs de cette gestion et déterminer les fautes commises. pour suivre l’actualité autour de cette comission: https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/cpi-da-covid

La démocratie brésilienne n’a pas dit son dernier mot, les élections de 2022 pourraient se révéler surprenantes !

Articles récents

La forêt tropicale inconnue qui borde le littoral brésilien

La Forêt Atlantique, Mata Atlantica en portugais, est aussi ancienne que méconnue. Pourtant, sa biodiversité fait partie des plus impressionnantes du monde, ses écosystèmes abritent une faune et une flore extrêmement riches et variées. Autrefois très étendue, la Mata Atlantica actuelle n’est qu’un vestige de l’originelle, morcelée en différentes réserves. Englobant de larges portions du sud-est brésilien, la forêt s’étire sur toute la côte bahianaise jusqu’au nordeste, et est scindée en deux grandes parties. Celle du sud-est délimitée entre le Parana et le sud de São Paulo, et l’autre située sur le littoral atlantique appelée “Côte de la Découverte”. La Forêt Atlantique avoisine aujourd’hui les 600 000 hectares, ce qui est assez peu si l’on considère sa taille initiale. Elle recouvrait autrefois 15% du territoire brésilien, contre seulement 7% aujourd’hui. Cet espace naturel détruit a laissé place à plus de 3000 villes et environ 100 millions de personnes. Néanmoins, on compte certains secteurs protégés de la chasse et de l’exploitation forestière. On vous présente cette étendue de nature exceptionnelle, un trésor emblématique qui mérite d’être visité au moins une fois dans sa vie.

La Mata Atlântica, sanctuaire de la biodiversité brésilienne et mondiale !

La Forêt Atlantique est un biome possédant des environnements immensément variés. Ces écosystèmes ont développé des variétés florales et fauniques uniques, inhérentes à plusieurs types de climats. Du sub-tropical au sec selon la région et la hauteur, la Mata Atlantica est une forêt millénaire, presque magique. Le taux d’endémisme de ses nombreuses espèces est très élevé, ce qui confère à la forêt un caractère unique !

Une forêt tropicale brésilienne hybride

Le Brésil est un pays immense, à la biodiversité très intéressante. D’une superficie de presque 15 fois la France, le pays possède des espaces naturels très variés. La Forêt Atlantique s’étend sur des régions différentes, ce qui donne lieu à une végétation nuancée appartenant à des environnements typiques.

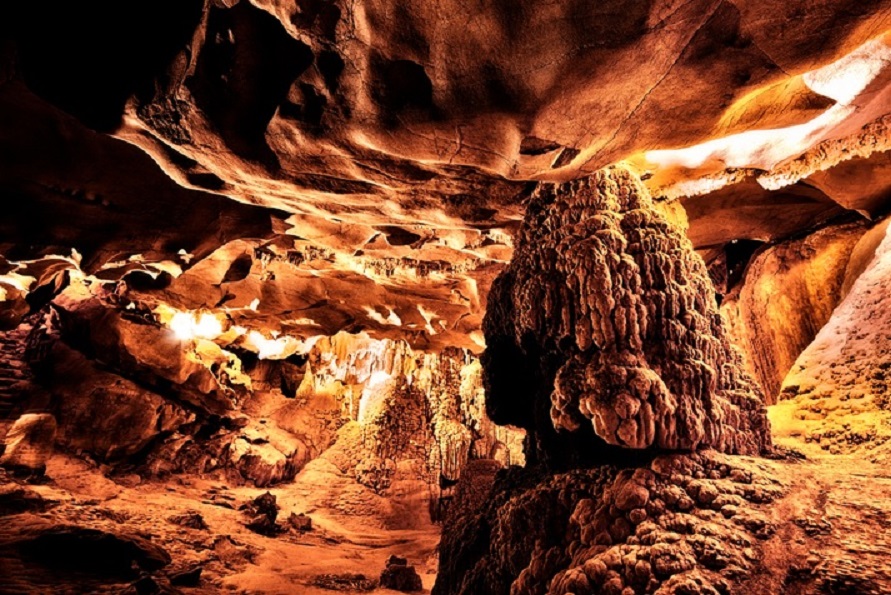

Côté sud-est, du Paraná à São Paulo, on trouve pas moins de 25 aires protégées, aussi riches qu’hybrides ! Réparties sur des zones géographiques très diverses, la variété des écosystèmes est impressionnante. Des montagnes aux plaines côtières, en passant par les îles et estuaires, les zones peuvent être sèches, humides, ou chaudes, ce qui donne lieu à une végétation luxuriante, d’une grande beauté. De larges forêts massives, des broméliacées, et des orchidées, entrecoupées de cascades et de roches saillantes composent les paysages montagneux de la forêt atlantique. Mangroves, restingas, et écosystèmes marins abondent sur les îles côtières et les estuaires littoraux. Dans la zone du sud-est, on trouve également l’un des sommets les plus élevés du Brésil, le pic de la Bandeira, avec ses 2891 mètres. Ajouté à cela, les multiples grottes (environ 300) qui jonchent les flancs montagnards. La grotte Casa de Pedra est une des plus connues pour son entrée la plus haute du monde, perchée à 215 mètres.

Sur la “Côte de la Découverte”, nommée après Pedro Cabral qui découvrit le Brésil jusqu’alors inconnu du continent européen, on compte 8 secteurs protégés. Établie entre le sud de l’Etat de Bahia et le nord de l’Etat d’Espirito Santo, la Forêt Atlantique de cette zone est particulièrement précieuse. En effet, sa biodiversité actuelle met en lumière d’anciens grands écosystèmes forestiers du continent, aujourd’hui disparus. Sa richesse biologique ainsi que sa structure évolutive sont donc des indicateurs cruciaux pour la protection de cette nature exceptionnelle. On compte 3 parcs nationaux, Descobrimento, Monte Pascoal, et Pau Brasil, ainsi que plusieurs réserves biologiques fédérales et privées.

La biodiversité de la “Côte de la Découverte” est une des plus riches du monde entier. Le taux d’endémisme de ses espèces florales et fauniques est très élevé, et c’est pour cette raison que la réserve a été classée à l’UNESCO en 1999.

Les deux zones, sud-est et côtière, sont entrecoupées par de nombreux fleuves d’importance. On trouve notamment le Rio Grande do Sul, qui serpente le long du sud-est du pays sur 1300 km, le Rio Tietê qui passe à travers São Paulo, mais aussi le Rio Jequitinhonha qui traverse les Etats de Bahia et du Minas Gerais.

Des espèces endémiques du littoral brésilien

La Mata Atlântica est composée par des écosystèmes impressionnants, parmi les plus riches du monde entier. Ses valeurs écologiques et scientifiques sont inestimables pour la survie de la planète. Le nombre d’espèces endémiques atteint des sommets, que ce soit sur la zone du sud-est ou sur la “Côte de la Découverte”.

Entre le Paraná et São Paulo, 70% de la flore, 85% des primates, et 25% des mammifères sont endémiques. On dénombre plus de 120 espèces de mammifères, parmi lesquels le jaguar, une des espèces les plus menacées. Depuis une quinzaine d’années, le nombre de jaguars a chuté de presque 80%, on ne compterait que 250 fauves aujourd’hui. Une autre espèce emblématique du sud-est, le singe araignée ou Muriqi du sud, le plus grand primate des Amériques. Les oiseaux sont aussi un élément central de cet écosystème exceptionnel, la forêt atlantique en recense plus que la forêt amazonienne, avec 800 espèces sur les 2000 que comptabilise le pays entier. Perroquets, faucons, colibris, et piverts rythment avec douceur cette étendue de nature sauvage et luxuriante.

Cette aire de la Forêt Atlantique est habitée par les restingas, un écosystème étonnant très diversifié au caractère féerique. On peut déjà observer une forêt haute composée d’arbres très variés, de parfois presque 40 mètres de haut, souvent sinueux et tordus, enguirlandés par de longues lianes. En se rapprochant des côtes, ce sont plutôt de petits arbres touffus et d’épais buissons qui tapissent l’espace. Enfin, des plantes rampantes qui viennent épouser les bancs de sable le long des plages. Le Parque Estadual Costa do Sol dans l’Etat de Sao Paulo abrite par exemple une très belle restinga qui mérite d’être visitée. Encore plus au sud, ce sont les forêts de montagne qui dominent. Nichée entre 500 et 1500 mètres d’altitude, la forêt est baignée d’une forte humidité. D’immenses montagnes se dressent au-dessus de larges vallées couvertes d’arbres, un panorama spectaculaire parfois rehaussé par un épais brouillard sur les plus hauts sommets. Ce milieu est caractérisé par une flore riche. Palmiers, bambous, broméliacées et orchidées habitent les parties les plus basses des montagnes, tandis que les hauteurs sont recouvertes de lichens et de mousses verdoyantes. Le décor est enchanteur.

La “Côte de la Découverte” n’est pas en reste. Elle concentre à elle seule 20% de la flore mondiale, dont plus de 600 espèces menacées d’extinction. Il arrive que certaines zones ne comportent pas moins de 450 sortes d’arbres sur une petite superficie. Le Pau-Brasil est une espèce emblématique, baptisée par les colons portugais, qui a finalement donné son nom au pays. Ajouté à cela, 261 espèces de mammifères, 21 marsupiaux dont 15% sont endémiques, 620 espèces d’oiseaux, 200 de reptiles, et 280 d’amphibiens. Les espèces menacées sont malheureusement très souvent des espèces endémiques, victimes du braconnage et de la chasse.

De par sa proximité avec l’océan, cette parcelle de forêt est principalement occupée par des mangroves, manguezais en portugais. Très concentrée autour des baies et des estuaires, la mangrove est un environnement essentiel pour de nombreuses espèces aquatiques. La biodiversité de cet écosystème est impressionnante, elle fait partie des environnements les plus productifs en termes de biomasse, et c’est également celui qui absorbe le plus de CO2. Une végétation dense traversée par des eaux saumâtres (mélange d’eau douce et d’eau salée), la mangrove s’apparente à une sorte de forêt les pieds dans l’eau. Elle est majoritairement composée de palétuviers, de petits arbres touffus juchés sur d’épaisses racines leur permettant de se tenir hors de l’eau. Caractéristique des zones tropicales et subtropicales, la mangrove est habitée par plusieurs sortes de crustacés, poissons, mollusques, reptiles, et insectes. 70% des mangroves brésiliennes se trouvent aujourd’hui dans des espaces protégés.

La Forêt Atlantique est ainsi une véritable mosaïque de biodiversité, aussi riche que précieuse. Sa conservation est un des enjeux écologiques majeurs du XXIe siècle.

Protection et écotourisme, au coeur de la Forêt Atlantique

Marquée par les premiers pas de la colonisation européenne, la Mata Atlantica a beaucoup souffert de l’implantation humaine. Les plantations de sucre, de café et les nombreuses bananeraies ont entamé sa destruction à partir du XVIe siècle, achevé par une urbanisation massive au XXe siècle. Elle est aujourd’hui très morcelée, et s’apparente plus à des vestiges. Un des problèmes majeurs pour sa conservation est son manque de couverture médiatique. Comparativement à sa sœur la forêt amazonienne, la Mata Atlantica est toujours très méconnue. Entre 2015 et 2016 les projets d’urbanisation se sont multipliés, la déforestation n’étant pas contrôlée par l’Etat brésilien, et les pertes se sont révélées désastreuses. Ces dernières années, plusieurs associations, dont SOS Mata Atlântica, ont rapporté une certaine baisse des chiffres de la déforestation ainsi qu’un soulèvement de l’intérêt local. Depuis 2019, un grand projet de tunnel écologique reliant le nord au sud du pays à travers la forêt est en élaboration. Baptisé “Oiapoque-Chui “ en référence aux deux villes des deux extrémités du sentier (Guyane et Uruguay), le programme est soutenu par les ministères du tourisme et de l’environnement. Ce “corridor écologique” devrait mesurer au total 8000 km, et traverser la Mata Atlantica en son cœur. Le sentier devrait permettre aux amoureux de la nature de se reconnecter avec elle grâce à une jolie “trilha” (randonnée) à travers une forêt légendaire.

Quels sont les Parcs Nationaux de la Mata Atlântica?

La Mata Atlantica est une des plus vieilles forêts du monde et possède pour cette raison un charme unique. Cette richesse de paysages en fait une des grandes attractions pour les voyageurs amateurs de randonnées et autres amoureux de la nature sauvage. Pour leur protection, la plupart des parcelles existantes aujourd’hui ont été placées sous le statut de réserves de la biodiversité en tant que Parc National. De par leurs répartitions sur un large pan de la côte du Brésil, il n’est pas rare de croiser leurs chemins lors d’un circuit de voyage au Brésil.

Retrouvez dans cette rubrique les principaux Parcs Nationaux du Brésil dont l’ensemble ou une partie de l’écosystème est constitué de Forêt Atlantique. Pour vous aider à vous retrouvez dans leurs localisation nous avons divisé cette liste en deux parties: les Parcs Nationaux localisés dans le Nordeste, la moitié partie nord du pays, et ceux localisés dans la région Sudeste, pour la partie sud du Brésil.

Les parcs nationaux de la Forêt Atlantique de la région Nordeste / “Côte de la Découverte”

Les parcs nationaux de la Forêt Atlantique // Région du sud-est

Articles récents

Les joyaux du Brésil

Nul ne peut en douter, le Brésil est un pays riche. Riche en industrie, en commerce, en culture, en traditions, en sport. Il est un domaine certainement moins connu où le plus vaste pays d’Amérique latine tire remarquablement son épingle du jeu : l’extraction et la production de pierres précieuses. Il est même devenu le plus important pourvoyeur mondial en la matière !

Plus de 90 variétés de pierres précieuses au Brésil

Lorsqu’on parle de pierres précieuses, on a tendance à penser immédiatement aux pays africains, Afrique du Sud, Mozambique ou Tanzanie, et asiatiques, Inde, Thaïlande, Chine ou Sri Lanka, pour ne citer que les plus célèbres. Or, pour la plupart des joyaux faisant se pâmer la planète, le Brésil vient en premier sur la liste des fournisseurs de gemmes (substance minérale d’une beauté et d’une rareté exceptionnelles – et donc de très grande valeur – utilisée en ornementation).

Le pays assure environ le tiers de la production internationale grâce à son état « réservoir », le Minas Gerais (« Mines communes » en portugais) dont les villes d’Ouro Preto (« Or noir »), ville par ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et de Teófilo Otoni sont les dignes représentantes. Parmi les multiples attraits touristiques qu’offre ce pays décidément toujours surprenant, celui de l’achat de pierres précieuses n’est pas des moindres : plus de 90 variétés, dont beaucoup de réputation mondiale, sont proposées aux amateurs. Le fait de pouvoir dénicher en toute tranquillité dans la multitude d’échoppes ou de magasins spécialisés le trésor à (s’) offrir peut inciter le voyageur en quête d’étincelles dans les yeux à se lever tôt même s’il est en vacances !

Le miracle minéral du Minas Gérais

Au tout début du XVIe siècle, les premiers explorateurs venaient dans un but évident de conquête, conquête territoriale et commerciale. Les pierres précieuses constituaient à l’époque une monnaie d’échange prisée, mais aussi le luxe ultime de l’apparat princier et royal. Mais c’est au XVIe qu’eut lieu dans l’état du Minas Gerais la ruée vers l’or qui allait faire du Brésil un producteur de premier plan de gemmes toutes plus rares les unes que les autres.

La ville d’Ouro Preto fut bâtie à cette époque en un temps record dans la fièvre aurifère qui enflammait les prospecteurs. En 1750, la ville minière comptait plus d’habitants que New York ou Rio de Janeiro, pour donner une petite idée de l’ouragan déferlant sur le pays. Elle a depuis beaucoup perdu de son influence avec l’épuisement des réserves d’or à la fin du XIXe siècle, mais demeure une ville magnifique très fréquentée par les touristes.

Également dans le Minas Gérais, Teófilo Otoni doit son attractivité aux multiples bijouteries artisanales et familiales aptes à satisfaire la majorité des amateurs de pierres précieuses venus au Brésil pour cet aspect de la richesse du pays. Les états du Mato Grosso do Sul, Bahia, le Paraná ou le Roraima, assurent pour leur part une production importante. Paradoxalement, le pays numéro un mondial dans le domaine ne compte qu’un seul véritable joaillier sur son territoire, le fameux Hans Stern (mort en 2007), authentique référence planétaire. Mais on entre là dans une autre dimension, tant culturelle que financière.

Les pierres précieuses incontournables du Brésil

Il est bien entendu hors de question de passer en revue toutes les variétés de pierre précieuses qu’on peut trouver au Brésil. On se contentera d’évoquer les plus recherchées et les plus célèbres.

Aigue-marine

Appelée comme cela à cause de son incroyable couleur bleu-vert faisant songer aux fonds sous-marins, cette pierre est la plus représentative du Brésil. Pouvant dépasser les 100 kg (!), elle est produite dans le Minas Gérais (les aigues-marines les plus recherchées au monde) mais aussi au Rio Grande do Norte, à Ceará, Paraíba et Alagoas.

La plus célèbre est la Marambaia, d’un poids de 111 kg, et de 45 cm de hauteur sur 38 cm de largeur. On pourra également citer Lucia, Marta Rocha et cachacinha, toutes extraites du sol brésilien. Il existe des aigues-marines jaunes, mais les bleues sont les plus prisées. Plus la couleur est foncée, plus la valeur de la pierre augmente !

Améthyste

L’améthyste est un quartz semi-transparent de couleur violette. Cette couleur peut d’ailleurs s’estomper après une longue exposition à la lumière du soleil. Malgré le fait qu’elle soit très utilisée dans les objets décoratifs, son prix est relativement bas, ce qui rend la pierre très attractive.

Là-encore, le Brésil est le producteur mondial numéro un, devant la Russie, l’Inde le Paraguay, les États-Unis ou le Mexique. L’extraction provient principalement du Rio Grande Do Sul, Bahia venant ensuite.

Emeraude

Assez proche de l’aigue-marine, l’émeraude est un béryl (« cristal de la couleur de l’eau de mer », si l’on en croit les traductions du grec ancien) de couleur vert assez foncé. Produite dans le Minas Gérais, ainsi qu’à Bahia et dans le Goiás, elle est utilisée exclusivement en bijouterie.

C’est une des plus anciennes pierres répertoriées puisqu’on en trouve des traces dans Babylone ainsi que dans l’Egypte antique. De fait, l’émeraude est une des trois pierres précieuses les plus recherchées, avec le rubis et le diamant. Les plus renommées sont la Kakovin, la Jehangir et la Devonshire (elle fut offerte au duc du même nom par l’empereur Pierre 1er du Brésil en 1831).

Jade

Remontant lui aussi à l’antiquité, le jade fut très prisé en Chine, puis chez les Aztèques qui la préféraient à l’or. Ce nom désigne en fait deux pierres différentes, la néphrite et la jadéite. La première est la plus utilisée des gemmes pour sa solidité, notamment dans la décoration, alors que la seconde est la plus rare, donc la plus précieuse.

Le Brésil n’est pas le plus important producteur de jade, laissant cet honneur à la Russie et à la Chine. La néphrite est essentiellement verte, d’où son surnom de « jade d’épinards ». La jadéite se pare de couleurs différentes, allant du blanc au vert profond, en passant par le marron, le jaune, le violet ou le rouge-orangé.

Topaze

Pierre pouvant revendiquer une origine totalement brésilienne, la topaze de Bragança fut découverte au XVIIe siècle à Ouro Preto, où elle est toujours produite. Mais la plus célèbre est la Princesa Brasileira, découverte à Teófilo Otoni, qui fait 21 327 carats, la topaze de Bragança ne faisant « que » 1680 carats !

La topaze peut être de couleur blanche, jaune, orange, marron, rose, rouge ou bleue. La plus précieuse est la topaze impériale d’Ouro Preto et, si l’immense majorité de la production mondiale vient du Brésil, on ne peut oublier celles, plus modestes, issues des Etats-Unis, du Pakistan et… de la France. Eh oui !

Tourmaline

Les tourmalines sont des cristaux cylindriques allongés dans le sens de la hauteur, et de teintes variées : une même tourmaline peut arborer une couleur à ses extrémités et une autre entre les deux. Elle est alors appelée tourmaline bicolore. Bien que devancé par la Russie, l’inde, Madagascar ou le Sri Lanka, le Brésil produit de remarquables tourmalines dans le Minas Gérais ainsi qu’à Bahia et Goiás.

Les tourmalines proposent plusieurs couleurs, la plus sombre étant toujours la plus chère. Avec son fascinant bleu néon, la tourmaline Paraiba est certainement la plus recherchée. Mais l’extinction progressive de sa production dans le Minas Gérais, ainsi que celle d’Afrique, va la rendre encore plus inaccessible !

Diamant

Le diamant n’est pas à proprement parler une pierre précieuse pour des raisons géologiques, mais il ne peut être laissé de côté tant sa valeur est élevée, souvent bien plus que ces dernières. Il est 100 à 150 fois plus dur qu’un rubis ou un saphir, et sa taille peut prendre jusqu’à plusieurs jours, là où il ne faut que quelques minutes pour une pierre précieuse !

Á l’inverse de celles-ci, il est totalement transparent, quasiment incolore et sa valeur croît avec sa pâleur. Il existe toutefois des diamants de couleur, mais là aussi leur prix augmente avec la disparition de ladite couleur. Il est produit dans le Mato Grosso, mais également dans le Minas Gérais, à Bahia, dans le Paraná et le Roraima. Le Brésil fut le premier producteur de diamant au monde, avant que d’être supplanté par l’Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle, et maintenant la Russie et le Botswana.

Articles récents

Les sites naturels du Brésil classés à l’UNESCO

Si l’UNESCO s’applique à classer et protéger les plus marquantes des réalisations humaines au Brésil, elle joue également un rôle fondamental pour la protection des sites naturels d’exception de ce pays, qui sont soumis à une importante pression liée au développement de la neuvième économie mondiale en 2019.

Le Brésil, avec son immense territoire, présente en effet une variété d’espaces naturels uniques importante, tant en termes de paysages que d’écosystèmes. Depuis les années 80, l’important développement de l’agriculture notamment, et la déforestation associée, a poussé l’UNESCO à décider de classer 10 « hot spots » de la biodiversité brésilienne à son patrimoine mondial pour les préserver.

Après avoir présenté les sites culturels brésiliens classés au Patrimoine Mondial, voici donc la liste des zones naturelles du Brésil reconnues par l’UNESCO. Sans surprise, ces lieux remarquables sont pour la plupart également des destinations parmi les plus plébiscités pour faire un voyage au Brésil.

SOMMAIRE

Les sites naturels classés à l’UNESCO, sanctuaires protégeant la biodiversité du Brésil

Le Patrimoine Mondial Naturel du Brésil, démonstration de sa splendeur et sa diversité

Parc National de Serra da Capivara

Forêt Atlantique – Réserves du sud-est

Côte de la découverte – Réserves de la Forêt Atlantique

Complexe de Conservation de l’Amazonie Centrale

Aire de Conservation du Pantanal

Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas

Iles atlantiques brésiliennes : Réserves de Fernando de Noronha et l’atoll das Rocas

Rio de Janeiro et les paysages cariocas

Paraty et Ilha Grande – sanctuaire écologique & trésor d’architecture coloniale

Les sites naturels classés à l’UNESCO, sanctuaires protégeant la biodiversité du Brésil

Les sites naturels du Brésil sélectionnés par l’UNESCO présentent tous des paysages d’une beauté rare. Ils témoignent des processus géologiques et biologiques qui ont façonné ce pays tout au long des millénaires passés.

Ils représentent également un exemple frappant de la richesse hors du commun de la biodiversité brésilienne, tant animale que végétale. Nombre des écosystèmes ainsi présentés sont uniques en leur genre et déjà sérieusement mis en péril.

C’est par exemple le cas de la forêt pluviale Atlantique. C’est une des plus vielles forêts du monde, abritant de nombreuses espèces endémiques. Elle qui s’étendait naguère tout le long du littoral brésilien et dont il reste aujourd’hui seulement quelques enclaves, fait ainsi l’objet à elle seule de 4 sites de l’UNESCO afin d’en préserver les dernières parcelles (Réserve de la Forêt Atlantique du sud-est, Cote de la Découverte, Paraty & Ilha Grande, Rio de Janeiro).

L’ensemble de ces sites naturels remarquables du Brésil choisis par l’UNESCO offre la description fidèle des grands écosystèmes de cette vaste contrée aux paysages si différents les uns des autres. Une liste idéale pour former un circuit de voyage à la carte qui ravira les amoureux de la nature sauvage en quête de dépaysement.

Le Patrimoine Mondial Naturel du Brésil, démonstration de sa splendeur et sa diversité

Le Brésil est un des plus grands pays sur la planète, rien d’étonnant donc qu’il puisse proposer des paysages naturels très variés. Les lieux choisis par l’Unesco sont le reflet de cette diversité et mettent en valeur les 3 grands ensembles géographiques qui le compose : Le Sud & le Centre, L’Amazonie et le Nordeste. Répartis sur tout le territoire, les sites naturels brésiliens classés à L’UNESCO ont de plus, pour la plupart, des dimensions d’une immensité totalement inconnue en Europe, avec une très faible densité d’occupation humaine, ce qui ajoute à leur attrait.

Au sud du Brésil, ces différents sites classés au patrimoine réunissent la forêt subtropicale du parc national des cataractes d’Iguaçu et les immenses marécages à la faune abondante et entrecoupés de forêts du Pantanal. On y trouve également, les vastes plaines de savane du Cerrado d’où surgissent quelques massifs montagneux, les fameuses chapadas, ou encore les montagnes escarpés et couvertes de jungle se jetant dans l’océan à travers mille petites baies des régions de Rio de Janeiro capitale, Paraty et Ilha Grande.

Au nord du Brésil, place à la plus grande forêt tropicale du monde, l’Amazonie, qui couvre une vaste portion du territoire brésilien. A l’intérieur de cette immense aire de protection de la jungle, on trouve de nombreux sous-ensembles écologique tels que la varzea, l’igapo ou la forêt primaire terrestre, véritable cathédrale végétale avec ses immenses arbres formant une voute.

Enfin, à l’est, dans la région connue sous le nom de Nordeste, on retrouve des plaines et plateaux semi-désertiques caractéristiques de l’écosystème du Sertão, abritant un des plus beaux sanctuaires de la vie préhistorique, la Serra da Capivara. Coté littoral, ce sont l’île paradisiaque de Fernando de Noronha et l’atoll das Rocas, refuges d’une biodiversité marine exceptionnelle qui ont attiré l’attention de l’UNESCO. Sans oublier à l’extrême sud de Bahia, les espaces rescapés de Forêt Atlantique de la côte de la Découverte où débarqua Cabral.

Parc National d’Iguaçu

Telles celles de Niagara entre les États Unis et le Canada, les chutes d’Iguaçu relient le Brésil à l’Argentine grâce à une muraille d’eau impressionnante large de près de trois kilomètres sur quatre-vingts mètres de hauteur ! 270 cascades séparées par endroits par une luxuriance de végétation tropicale sont ainsi réparties sur les deux territoires.

Chaque pays propose sa vision de ce phénomène naturel hors-norme. Celle de l’Argentine étant de s’approcher au plus près des chutes, tandis que le coté brésilien offre une vue d’ensemble des cascades, ainsi qu’une approche en bateau riche en émotions. Une fois sur place, il est d’ailleurs recommandé d’enchaîner les deux programmes.

Iguaçu fait partie des sites naturels les plus visités au monde. Menacées par des projets de barrage, les chutes ont été classées au patrimoine de l’UNESCO en 1986 pour les protéger au niveau international.

Parc National de Serra da Capivara

Outre sa beauté naturelle époustouflante, le parc de Capivara vous fait pénétrer dans le mystère de la préhistoire du pays : les hautes falaises de 100 mètres de haut exhibent de multiples peintures, gravures et inscriptions datant de plus de 5000 à 25000 ans. C’est la plus grande réserve de peintures rupestres des Amériques. Un trésor découvert par une extraordinaire franco-brésilienne, l’archéologue Niède Guidon, qui a consacrée sa vie à la création de cette aire de protection et à son étude.

Des objets, des ossements et des traces de foyers datant de plusieurs dizaines de milliers d’années ont également été mis à jour récemment, remettant en cause l’hypothèse classique du peuplement des Amériques, il y a moins de 30 000 ans.

Le parc permet en outre aux amoureux de la nature de découvrir ces peintures en pratiquant la randonnée avec des guides locaux sur des chemins très peu fréquentés : c’est le site Naturel de l’UNESCO le moins visité au Monde, principalement à cause de sa difficulté d’accès.. Le parc a été classé par l’UNESCO en 1991.

Forêt Atlantique – Réserves du sud-est

Mata atlântica en portugais, La forêt Atlantique recouvrait jadis pratiquement tout l’extrême sud du Brésil en plus du littoral. Cette aire de protection concentrée sur cette partie au sud du pays réuni 25 sites totalisant 470 000 Hectares et s’étend depuis l’état du Paraná au sud de São Paulo. Elle propose une riche variété de végétation, alternant le type sub-tropical humide et le type sec des hauts plateaux dont près de 70% est endémique. Un des points les plus élevés du Brésil s’y trouve, le pic de la Bandeira (2891 m), et son ascension est assez accessible. On y trouve également la grotte Casa de Pedra qui possède la plus haute entrée du monde (215 m).

Malgré une déforestation galopante, véritable cancer de l’Amérique du Sud, la Forêt Atlantique renferme une quantité impressionnante d’espèces florales et animales. Mais grâce à des actions de sauvegarde, comme celle du photographe Sebastião Salgado plus au nord, le reboisement a commencé et certaines espèces un temps pratiquement disparues ont fait leur retour.

Côte de la découverte – Réserves de la Forêt Atlantique

Située sur les littoraux des états de Bahia et d’Espirito Santo, cette Côte comprend huit secteurs protégés, vestiges de la Forêt Atlantique locale et d’une végétation d’arbustes et de cactées endémique et appelée Restinga. Trois parcs nationaux et deux réserves naturelles se partagent les 112 000 hectares que compte cette région unique. Pour se situer dans la zone ou Pedro Cabral débarqua lorsqu’il découvrit le Brésil alors inconnu des européens, cette région est appelée la Côte de la découverte.

C’est une des zones les plus riches de la planète en termes de biodiversité : près de 450 essences d’arbres, plus de 1000 races d’amphibiens, reptiles, oiseaux ou singes, dont la plupart sont endémiques et certaines en voie d’extinction.

Ces morceaux de l’immense Forêt Atlantique initiale sont l’ultime témoignage d’un écosystème forestier grandement menacé. Pour cette raison, cette réserve a été classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1999.

Complexe de Conservation de l’Amazonie Centrale

L’Amazonie est la plus grande forêt du monde, après la Taïga russe. A l’inverse de cette dernière, elle possède une richesse organique à nulle autre pareille. De par son climat tropical, elle est incroyablement dense et luxuriante. Ses deux fleuves-rois, le Rio Negro et surtout l’Amazone, sont les pourvoyeurs d’une vie millénaire.

Le complexe de conservation de l’Amazonie est une immense zone de 6 millions d’hectares, située au milieu de la forêt. Elle est striée de lacs et de cours d’eau présentant une incroyable diversité de poissons, reptiles et sauriens. Hot spot de la biodiversité mondiale s’il en est, elle est classée par l’UNESCO depuis 2000 pour former un sanctuaire dans une région dévastée par la déforestation.

Aire de Conservation du Pantanal

Située en plein cœur de l’immense parc du Pantanal (14 millions d’hectares) au centre-ouest du Brésil, l’aire de conservation du Pantanal comporte quatre zones protégées : le Parc national du Pantanal Matogrossense ainsi que trois réserves privée, Da Penha, Dorochê et Acurizal.

Cette aire de protection de plus de 110 000 hectares joue un rôle fondamental dans la conservation des espèces végétales grâce à la dispersion des matières nutritives au gré des différentes crues. Des espèces menacées comme le tatou géant, l’ara hyacinthe ou la loutre géante y sont protégées.

Cette aire est en outre la plus grosse pourvoyeuse de jaguars de la totalité du parc du Pantanal. L’aire de conservation du Pantanal est aussi le réservoir de reproduction des poissons d’une bonne partie de ce vaste bassin entre les fleuves Cuiabá et Paraguay.

Elle a rejoint la liste des sites naturels classés de l’Unesco en 2000.

Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas

Les deux sites des Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas se trouvent dans l’état de Goiás, lui-même faisant partie de la vaste étendue du Cerrado, savane caractéristique du centre du Brésil. Leur élaboration fut décidée au début des années soixante par le président Juscelino Kubitschek dans le but de créer des refuges pour la diversité animale.

De par leur climat très sec durant 5 mois par an, ils sont très différents du Pantanal ou de l’Amazonie. Ils restent néanmoins un exemple de savane néo tropicale très riche, abritant des espèces rares comme le fourmilier géant et le tatou jaune ou le plus grand oiseau de l’Amérique du sud, le Nandou. Les jaguars s’y épanouissent également pleinement. La région subit cependant de plein fouet, l’expansion galopante des grands propriétaires terriens qui rasent la végétation native pour produire du soja destiné à l’exportation et à l’élevage bovin.

Pour cette raison, ces sanctuaires de cet écosystème brésilien fragile et parmi les plus anciens au monde sont entrés au classement du Patrimoine Mondial Naturel de l’UNESCO en 2001.

Iles atlantiques brésiliennes : Réserves de Fernando de Noronha et l’atoll das Rocas

Attention bijou ! Ces deux sites perdus à plus de 300 kilomètres de la côte Atlantique sont de véritables écrins de biodiversité marine. Leurs eaux claires et fécondes assurent la reproduction d’espèces protégées comme les tortues, les thons, les requins ou les grands mammifères marins.

La beauté exceptionnelle de ces îles est vantée dans tous les guides touristiques mais, afin de préserver l’intégrité de ces petits paradis terrestres fragiles, des règles strictes sont éditées.

A Fernando de Noronha, les touristes sont contingentés et taxés, et les lieux rigoureusement surveillés. L’atoll das Rocas est quant à lui interdit à la visite en dehors de scientifiques et même ces derniers ne peuvent y résider à plus de 5 à la fois.

L’écologie n’est là-bas pas un vain mot, et on ne peut que s’en féliciter lorsqu’on découvre l’aspect immaculé de ces deux merveilles. Deux enclaves uniques de biodiversité marine, classées en 2001 au Patrimoine mondial naturel de l’UNESCO.

Rio de Janeiro et les paysages cariocas

Rio n’est pas qu’une ville constituée de beaux immeubles et de grandes favelas. C’est surtout un ensemble architectural inséré dans une nature surprenante. Les fameuses montagnes en forme de pains de sucre granitiques plongeant dans l’océan et bordées de jungle ont depuis toujours fasciné les amoureux de la ville la plus folle du Brésil.

Le Corcovado et son Christ Rédempteur, les monts de Urca, Cara de Cão , pico da Tijuca , Leme, Gloria et d’autres offrent des points de vue uniques sur la fameuse baie de Guanabara et une cité qui l’est encore plus.

Ils ont été chantés par les plus grands artistes, on peut dire qu’ils sont l’essence même de Rio de Janeiro.

Rio est entrée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2017.

Paraty et Ilha Grande – sanctuaire écologique & trésor d’architecture coloniale

Au sud de la Belle Rio de Janeiro, la Costa Verde, Littéralement côte verte, est un véritable paradis tropical, hot spot de la biodiversité de la Forêt Pluviale Atlantique sud. Le littoral tourmenté offre une véritable dentelle de multiples petites baies et autant de plages désertes dominées par des montagnes abruptes et couverte de forêts tropicales.

Ces dernières abritent une très riche faune et flore endémique dans les différentes unités de conservation classées au Patrimoine Mondial de L’UNESCO : le Parc national de la Serra da Bocaina, l’Aire protégée environnementale de Cairuçu, le Parc d’État d’Ilha Grande et la Réserve biologique de Praia do Sul.

Dans le vaste golfe formé par la région, se niche une centaine d’îles dont la plus vaste, Ilha Grande, est restée quasiment déserte jusqu’aux années 90. Il en résulte un véritable sanctuaire écologique avec une des rares parcelles de forêt Atlantique totalement préservée.

C’est le paradis des randonneurs, avec ses montagnes couvertes de jungle s’élevant à 982m au-dessus du niveau de la mer au sommet du Pic do Papagaio. Ilha Grande fera également le bonheur des amateurs de snorkeling avec ces baies transparentes côté continent, comme des surfeurs avec ses plages face au large, telle que la fameuse Lopes Mendes aux somptueux rouleaux turquoises.

Paraty est quant à elle une petite ville coloniale qui servait de port secret pour embarquer l’or dans les galions de la couronne portugaise. Laissé à l‘abandon après l’essor de Rio au XIXe, le centre historique est resté intact et a été redécouvert dans les années 1970 lors de la construction de la route littorale. Entièrement restauré, son caractère unique comme patrimoine historique, allié à l’exceptionnelle conservation de la faune et flore d’Ilha Grande ont conduit l’UNESCO à en faire le dernier des sites protégés par l’organisation internationale, en 2019.

Articles récents

Sites culturels au Brésil classés au patrimoine de l’UNESCO

Les lieux classés au patrimoine de l’UNESCO, toujours hors du commun, sont par essence des destinations très appréciées

de la plupart des voyageurs durant leurs vacances au Brésil.

A partir de 1980, l’UNESCO a classé pas moins de vingt-deux des sites brésiliens les plus exceptionnels à son patrimoine mondial. Ce nombre relativement élevé pour un pays du « nouveau monde » est une belle preuve de la variété culturelle et naturelle remarquable du plus grand pays d’Amérique Latine

L’examen de passage, garant de la qualité, est très sévère et le lieu retenu doit répondre à des critères de sélection extrêmement stricts. Avec, en premier, bien évidemment celui de l’exceptionnalité. Pour vous les faire découvrir, nous les avons divisés en 2 catégories, les sites culturels et les sites naturels.

Dans cet article, nous vous proposons de connaitre les 11 sites dits culturels du patrimoine brésilien classé à l’UNESCO. Ce sont principalement des centres historiques de villes, du Pelourinho de Salvador de Bahia, la première capitale brésilienne, au Plano Piloto de la dernière, Brasilia. Exceptions faites des missions guaranis, sorte d’utopies urbaines indigènes et du centre de Pampulha, un ensemble architectural conçu par l’incontournable Niemeyer.

SOMMAIRE

11 villes brésiliennes classées au Patrimoine Mondial

Les sites culturels de l’UNESCO: reflet de changements et mutations au Brésil

Centre historique de la ville d’Olinda

Missions jésuites de São Miguel

Sanctuaire de Senhor Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas

Place de São Francisco, São Cristóvão

Centre Historique de la ville de Goiás

Centre historique de Diamantina

Brasilia, plus grand site du patrimoine culturel de l’Unesco

11 villes brésiliennes classées au Patrimoine Mondial

Ils sont onze sites à être répertoriés au patrimoine mondial culturel de l’UNESCO du Brésil. Ils représentent le témoignage de ce qui a existé, et qui existe comme fruit de la main de l’homme dans ce vaste pays depuis les prémisses de la colonisation portugaise. Le choix de l’organisme mondial – créé en 1946 pour favoriser le développement de la culture et de l’éducation dans le but du maintien de la paix – s’est porté sur des villes, anciennes ou récentes, qui raconte une part de l’histoire du Brésil.

Partant sur le caractère d’exception que chaque site doit présenter, on mit en avant le témoignage unique d’existence de civilisations anciennes, la créativité du génie humain au travers de réalisations technologiques et architecturales, et l’expression culturelle, surtout si elle est menacée.

Les sites culturels de l’UNESCO: reflet de changements et mutations au Brésil

Depuis les premières constructions érigées par les colons portugais emmenés par Pedro Alvares Cabral en 1500 aux lignes futuristes de la nouvelle capitale Brasilia, surgie du néant en 1960, le Brésil a connu bien des changements au travers des différentes périodes de son histoire.

Toutes ces mutations ont laissé des traces architecturales et artistiques, dans les villes côtières du nord, de l’est et du sud, aussi bien que dans les régions intérieures moins accessibles.

Centre historique de Salvador

Construite au milieu du XVIe siècle, Salvador de Bahia fut la toute première capitale du Brésil, avant que ce rôle revienne à Rio de Janeiro au début du XIXe, puis à Brasilia au début des années 60. De par son implantation maritime, la ville fut également la plaque tournante du marché des esclaves arrivés d’Afrique. Deux aspects de l’histoire de Salvador qui en font un lieu éminemment chargé d’histoire, spécialement le vieux quartier de Pelourinho.

Pelourinho veut dire « petit pilori ». On l’aura compris, ici se déroulait la traite des malheureux travailleurs captifs. Aujourd’hui, c’est un quartier populaire aux maisons bariolées, un endroit où bat le cœur d’une cité vivant au rythme de la musique et de la fête : cafés, restaurants, places publiques célèbrent cette culture afro-brésilienne qui est l’essence même de Salvador. Ces atouts en font une destination incontournable pour les voyageurs intéressés par les séjours culturels au Brésil. Le centre historique de Salvador de Bahia est classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1985.

Centre historique de la ville d’Olinda

Comme Salvador, Olinda fut une des premières villes érigées par les colons sur le nouveau continent. Capitainerie de l’état de Pernambouc, elle fut le théâtre de sanglantes batailles entre Portugais et Hollandais au XVIIe siècle, avec victoire pour les premiers.

Son centre historique est magnifique et est animé par la ferveur de son carnaval qui célèbre chaque année sa riche histoire. C’est aussi une ville de grande culture, qui fut élue en 2005 « Capitale culturelle du Brésil ». Sa voisine Recife mérite également le détour et ravira les amateurs de vielles pierres avec son centre historique riche en patrimoine architectural, dont notamment la plus ancienne synagogue du Brésil, Kahal Zur Israël.

Olinda est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982.

Ville historique d’Ouro Preto

Ouro Preto fut fondée plus tard que les deux villes précédentes, cette fois dans l’état du Minas Gerais au XVIIIe siècle. Elle doit sa notoriété à son riche passé de ville minière. Les bandeirantes, ces pionniers partis à la recherche de l’or, en assurèrent le développement. Vers 1750, la ville comptait plus d’habitants que Rio de Janeiro, les riches commerçants d’Ouro Preto étaient alors mécènes des artisans les plus renommés du Brésil colonial. Un patrimoine exceptionnel et unique qui valut au centre historique colonial d’Ouro Preto d’être le premier site brésilien classé au patrimoine de l’UNESCO, en 1980.

Les vieilles rues pavées serpentant le long des collines, bordées des façades immaculées des maisons d’époque parfaitement préservées donnent à l’endroit un cachet unique. De nombreuses églises baroques y ont été édifiées, dont certaines décorées par le célèbre architecte-sculpteur Aleijadinho. La fièvre de l’or, puis du café, étant retombée au XIXe siècle, la cité fut peu à peu désertée par ses habitants ; l’avantage aujourd’hui est que la cité coloniale est restée en l’état et constitue un témoignage fidèle de ce qu’était une riche ville brésilienne autrefois.

Une histoire passionnante à découvrir en faisant un voyage en itinérance dans le Minas Gerais. La formule idéale pour suivre la fameuse route de l’or des colons portugais qui croise également les bijoux coloniaux des villes historiques de Mariana, Tiradentes mais aussi Congonhas et Diamantina, deux autres sites également classés au Patrimoine Mondial.

Missions jésuites de São Miguel

Appelées également « missions jésuites des Guaranis », des village indigènes centrés autour d’édifices religieux furent édifiés dans la jungle entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elles résultaient d’une allégeance de certains chefs guaranis aux empires portugais et espagnol colonisateurs en échange de protection et d’éducation orchestrées par le fameux ordre catholique. Ces villages avant gardistes et modernes pour leur époque relatent une tentative chrétienne de fonder des communautés libres des maux de la société européenne d’alors.

Celle qui deviendra la petite ville São Miguel das Missões fut néanmoins la cible de certains orpailleurs en quête d’esclaves. Et l’ensemble des missions jésuites brésiliennes furent regardées avec suspicion par les autorités portugaises du fait de leurs succès et durent être défendus par les troupes espagnoles sur ordre du roi d’Espagne. Abandonnées au XIXe siècle à la suite d’un traité entre l’Espagne et le Portugal, il ne reste plus que certains murs des principaux bâtiments et de l’église comme témoignage de la prospérité de l’époque. En souvenir de cette tentative de conciliation entre cultures indigène et européennes, l’ancienne mission jésuite São Miguel Arcanjo a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984.

Sanctuaire de Senhor Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas

À l’origine de la construction de cet édifice religieux se trouve une légende disant qu’un Christ crucifié aurait débarqué en l’an 124 au Portugal, sur les plages de Matosinhos. La dévotion née de cette croyance perdura jusqu’au XVIe siècle et fut exportée au Brésil par les colonisateurs.

L’invocation du Bon Jésus (Bom Jesus) trouva écho dans plusieurs sites, dont le sanctuaire situé dans la ville de Congonhas, non loin de Belo Horizonte. Datant du XVIIIe siècle, l’endroit se compose essentiellement d’une église blanche du plus pur style portugais, bâtie sur une terrasse et décorée de statues dues au génie d’Aleijadinho. Un site à découvrir conjointement à la ville coloniale d’Ouro Preto lors d’un voyage dans le Minas Gerais. Depuis 1985, le Sanctuaire de Senhor Bom Jesus de Matosinhos est un site classé par l’UNESCO.

Centre historique de São Luís

Capitale de l’état du Maranhão dans le Nord-est du pays, São Luís a ceci de particulier d’être la seule ville importante du Brésil à ne pas avoir été fondée par les Portugais. Les Français furent les premiers à y installer une colonie à la toute fin du XVIe siècle, mais durent céder la place aux conquérants lusitaniens. Malgré une nouvelle attaque de la part des Hollandais au XVIIe, la ville resta finalement propriété portugaise.

Elle bâtit sa prospérité et sa réputation sur le commerce de cacao, de canne à sucre et de tabac qui fit de son port un lieu d’intense activité pendant longtemps. Une activité économique en déclin au XXe siècle a abouti à l’abandon du centre historique de São Luís.. Cependant, avec le classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1997, la ville a pu préserver une partie de son centre historique et rénover certaines de ses maisons couvertes de carrelages qui font penser à des quartiers de Lisbonne. C’est en outre une ville de grande culture et de musique qui est également la voie d’accès pour partir à la découverte du fameux désert des Lençois du Maranhão.

Place de São Francisco, São Cristóvão

São Cristóvão, capitale du petit état du Sergipe à l’est du pays, fait partie des plus anciennes villes du Brésil. Comme São Luis, elle eut une histoire turbulente entre les possessions espagnoles, hollandaises puis portugaises.

São Cristóvão a conservé certains bâtiments historiques, dont sa fameuse place São Francisco et son immense église et couvent tout en longueur, classés en 2010 par l’UNESCO. La ville accueille toujours pèlerinages et fêtes religieuses, tel le festival de Nosso Senhor dos Passos, qui reçoit les pèlerins venus de tous les états du pays.

Centre Historique de la ville de Goiás

São Cristóvão, capitale du petit état du Sergipe à l’est du pays, fait partie des plus anciennes villes du Brésil. Comme São Luis, elle eut une histoire turbulente entre les possessions espagnoles, hollandaises puis portugaises.

São Cristóvão a conservé certains bâtiments historiques, dont sa fameuse place São Francisco et son immense église et couvent tout en longueur, classés en 2010 par l’UNESCO. La ville accueille toujours pèlerinages et fêtes religieuses, tel le festival de Nosso Senhor dos Passos, qui reçoit les pèlerins venus de tous les états du pays.

Centre historique de Diamantina

Comme son nom l’indique, ce n’est pas l’or que les premiers prospecteurs vinrent chercher dans cette ville au XVIIIe siècle, mais les pierres précieuses. La production de Diamantina pourvoyait en priorité aux besoins de la couronne portugaise, mais l’activité cessa au milieu du XIXe siècle.

Rues pavées en pente, maisons baroques bariolées, telle est l’image de cet écrin de verdure fiché au milieu de l’état du Minas Gerais. Diamantina a été élevée au rang de patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 1999. Un centre historique à découvrir en même temps que Congonhas et Ouro Preto.

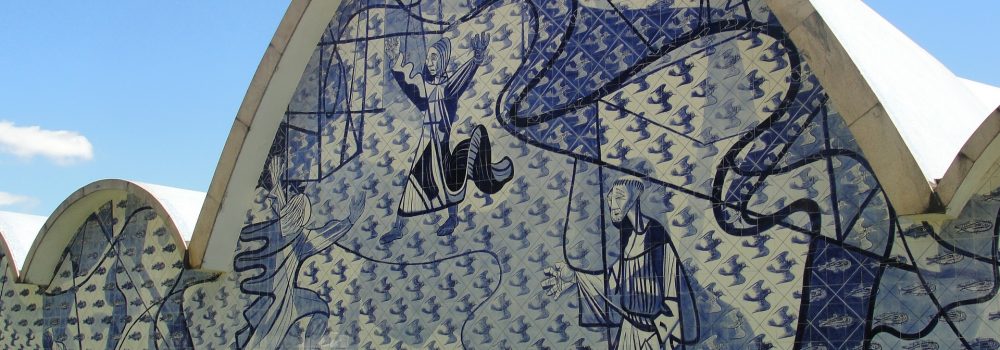

Ensemble moderne de Pampulha

Ce concept est l’acte fondateur de l’architecture contemporaine brésilienne, ni plus, ni moins. Créé en 1940 à Belo Horizonte par le prestigieux architecte Oscar Niemeyer et l’ingénieur Joaquim Cardozo, assistés d’artistes comme Cândido Portinari, cet ensemble comprenant un casino, une église, une salle de bal et un club nautique devait être la vitrine de ce que la nouvelle ingénierie brésilienne était capable de produire.

Conçu autour d’un lac artificiel, ce centre culturel et de loisirs alliait modernité et traditions dans des formes futuristes audacieuses et harmonieuses. Il a surtout ouvert la voie vers des réalisations plus ambitieuses qui caractériseraient le Brésil du XXe siècle. À ce titre Pampulha a été classée par l’UNESCO en 2016.

Brasilia, plus grand site du patrimoine culturel de l’Unesco

Nul doute que si Pampulha n’avait pas existé, Brasilia ne serait pas née, du moins pas sous la forme qu’on lui connaît. Ce projet insensé, issu de la volonté d’afficher une certaine neutralité administrative entre les deux mégalopoles ennemies Rio de Janeiro et São Paulo prit corps en 1960 au milieu de nulle part dans l’état de Goiás.

Grand œuvre de Niemeyer et de l’urbaniste Lucio Costa, la capitale du Brésil est remarquable par son concept urbain, le « plan pilote », et la variété de ses bâtiments passés à la postérité : le Palácio do Planalto, ou palais présidentiel, le Congrès National, le musée de Brasilia et la célèbre cathédrale Nossa Senhora Aparecida. Grâce à ce projet pharaonique, le Brésil devint l’un des acteurs majeurs dans la marche en avant technologique mondiale. Cette histoire unique de la plus jeune capitale du monde a poussé l’UNESCO à classer Brasilia au Patrimoine Mondial de l’humanité en 1987.

Site archéologique du quai de Valongo

Le quai de Valongo est une ancienne plage pavée par les colons portugais en suivant son contour naturel, pour faciliter les manœuvres de débarquement. Elle vit à partir de 1811 accoster des centaines de bateaux venus d’Afrique pour y déverser leur cargaison d’esclaves. On estime à 900 000 le nombre d’Africains ayant été débarqué de force sur cette plage pour aller travailler comme esclaves dans les plantations du sud du Brésil.

Les vestiges de cet endroit furent couverts en 1843 par la construction du polder du quai de l’Impératrice. L’assemblage hétéroclite de pierres de tailles différentes formant le quai initial a été mis à jour lors de fouilles en 2011.

En tant que symbole unique en son genre de la déportation des esclaves africains, il a acquis immédiatement une grande importance pour la population locale Afro-descendante sur les plans symbolique mais aussi spirituel. Ce quai est devenu un endroit de mémoire pour tous les afro-américains, et pour toutes les forces anti-esclavagistes en général. Pour cette raison, il a été ajouté à la liste des monuments historiques classés au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2017.

Articles récents

TOP 10 – Les meilleures chansons brésiliennes de l’été 2020

L’été bat son plein et quoi de mieux pour accompagner une belle journée ensoleillée que quelques douces mélodies brésiliennes ?

Devant le succès de l’article sur les 10 grands classiques de la musique brésilienne, Brazil Selection vous a concocté une sélection plus actuelle, avec les meilleures chansons brésiliennes de 2020.

Dans cette sélection toute en douceur, qui fait la part belle aux turpitudes de l’amour et aux joies de la vie, on retrouvera bien entendu quelques interprètes intemporels, géants de la musique au Brésil tel Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Jorge Ben Jor. Mais aussi la nouvelle génération de chanteuses et chanteurs brésiliens, telle la sulfureuse Anitta ou la non moins polémique Ludmilla, sans oublier des nouvelles étoiles montantes de la MPB, tel que le duo envoutant Anavitoria ou le jeune Silva.

Installez-vous confortablement sur un transat, eau de coco ou caïpirinha (à consommer avec modération) à la main et c’est parti pour un envol, direction le Brésil avec cette playlist des meilleurs balades brésiliennes 2020 !

Anitta & Caetano Veloso – Você mentiu

On commence tout en douceur sur un air très bossa nova avec un duo improbable qui réunit deux générations et deux incontournables interprètes de la musique Brésilienne. L’enflammée Anitta et le doux Caetano nous conte une histoire aigre-douce typique du genre. Você mentiu, tu as menti, raconte la déception d’une personne trahie, une fois encore par son ou sa bien aimé et déplore son incapacité à comprendre ce qu’est vraiment l’amour.

Tié – Amuleto

Tié est une de ces chanteuses brésiliennes à la voix si douce quelle transporte l’auditeur en quelques mots. Cette chanson pleine de saudade, cette mélancolie si propre au Brésil, est une ode à l’importance de l’attention de l’un pour l’autre dans une relation amoureuse afin de ne pas se perdre l’un l’autre.

Silva – Duas da tarde

Silva, jeune chanteur qui affectionne les rythmes de la musique traditionnelle brésilienne, propose ici une suave bossa nova qui fleure bon l’été et les vacances. Duas da tarde, littéralement deux heures de l’après-midi, est une invitation à aller à la plage et profiter du bonheur d’être vivant au milieu des vagues.

Anna Cléo – Beijo bom

La jeune afro-brésilienne Anna Cléo fait partie de la nouvelle génération d’auteur-compositeur venue des quartiers populaires de Rio de Janeiro dans la ligne d’Anitta. Découverte par ses agents alors qu’elle chantait dans les transports publics de la ville, elle connait une ascension fulgurante depuis son passage dans une émission de télévision nationale début 2020. Beijo Bom, son premier succès, est une histoire de passion chantée sur un groove langoureux très soul music.

Melim – Eu feat. você

Melim est un trio composé de frères et sœurs révélé par la franchise brésilienne de l’émission superstar en 2016 et qui a tout de suite conquis les pistes de danses du pays de la samba. Eu Feat. Você , que l’on pourrait traduire par « moi avec toi », est leur dernier tube, dans un registre de pop aux sonorités très brésiliennes parfaite pour mettre un peu d’ambiance à l’heure du coucher de soleil !

Roberta Sá – Ela diz que me ama

Roberta Sa est une des grandes divas de la samba brésilienne depuis les années 2000. Pour « Elle me dit qu’elle m’aime », la chanson de promotion son dernier album, Giro, elle s’est entourée de deux des plus grands mythes de la MPB brésilienne, Gilberto Gil et Jorge Ben Jor.

Giulia Be – Menina solta

Giulia B est une jeune compositrice brésilienne née en 1999 dans les beaux quartiers de Rio de Janeiro qui n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à casser les paradigmes. Avec son troisième single Menina Solta, top 10 de Spotify Brésil, elle nous envoute à travers l’histoire d’une relation amoureuse où le jeune homme épris d’amour ne réalise pas que sa compagne est pour le moins volage dès qu’il a le dos tourné.

Silva & Ludmilla – Um pôr do sol na praia

Silva, le chanteur de douce MPB en duo improbable avec Ludmilla, plus coutumière des rythmiques trépidantes du sulfureux Funk Carioca, propose une chanson à la croisée des genres, entre samba et hip hop, avec un refrain donnant un petit conseil qu’on vous recommande également « você precisa de um pôr do sol na praia » (tu as besoin d’un coucher de soleil sur la plage)

Tiago Iorc, Duda Beat – Tangerina

Tiago Iorc est un jeune compositeur, interprète et producteur brésilien de grand talent ayant gravi rapidement les marches de la célébrité. Duda Beat est une des grandes révélations de la pop brésilienne, classée au top 10 de la revue Rolling Stone pour les albums brésiliens en 2018. Surnommée « la reine de la souffrance pop » du Brésil pour ses chansons déchirantes elle possède une très belle voix. Les deux artistes nous proposent ici un duo langoureux pour cette belle balade de samba écrite par la jeune chanteuse.

Découvrez également notre sélection des meilleures chansons brésiliennes de l’été 2021!

Articles récents

Florianopolis : capitale des huîtres du Brésil

La culture ostréicole n’est pas ce qui nous interpelle lorsque l’on pense au Brésil. Les côtes de l’état de Santa Catarina abritent l’un des secrets les mieux gardés du pays auriverde. Autour de la ville de Florianopolis, les huîtres font la fierté des habitants de la région. Les courants froids patagons associés aux conditions climatiques et océaniques rendraient ces huîtres particulièrement savoureuses.

Si les huîtres brésiliennes ne sont pas exportées pour le moment, on peut espérer que le littoral de l’Etat de Santa Catarina devienne un haut lieu de l’ostréiculture mondiale. Les huîtres de Florianopolis pourraient devenir populaires au-delà des frontières, à l’instar des huîtres d’Arcachon.

Des huîtres d’exception

C’est à la fin des années 80 que les premiers parcs à huîtres naissent à Florianopolis. Au début, cette expérience devait aider les pêcheurs locaux qui n’arrivaient pas à survivre grâce à leur pêche. A la surprise de tous, cette expérience fut une réussite. En effet, la température fraîche de l’eau est idéale pour la croissance des huîtres. La qualité indiscutable de la biodiversité et des eaux qui entourent l’île lui confèrent aux huîtres son goût savoureusement iodé.

Aujourd’hui, les crassostrea gigas sont considérées comme étant les meilleures huîtres du Brésil. Alors qu’elles pourraient être exportées pour rencontrer un grand succès à travers le monde, les huîtres de Florianopolis restent un trésor encore bien caché et réservé à ceux qui visitent Santa Catarina. La ville est quand même le plus grand producteur d’huîtres en captivité du pays.

Au sud, Ribeirao da Ilha est l’un des plus charmants villages de l’île. Comme venu d’un autre temps, ce petit quartier coloré est un véritable havre de paix. On y trouve d’innombrables fermes d’ostréiculture. C’est ici que sont produites les fameuses huîtres de Florianopolis. Au bord de l’eau, des restaurants traditionnels servent ce savoureux mets préservé. On peut aussi y déguster des crevettes, du poisson fraîchement pêché sur le port, ainsi que des crabes locaux.

L’huître de mangrove : un nouveau trésor sur les côtes du nord

Cette huître, appelée crassostrea gasar, est en réalité originaire du Sénégal et aurait été à l’époque amenée par les bateaux négriers. C’est ainsi que ce fruit de mer se retrouve en Guyane et dans l’état du Para au Brésil. Dès la fin des années

60, la commune de Montsinéry-Tonnégrand, en Guyane, souhaite développer une ostréiculture durable.

Les mangroves sont essentielles à la culture de ces huîtres et réciproquement. En effet, la culture des huîtres protège les mangroves en filtrant l’eau. Accrochées aux racines des palétuviers, les huîtres se développent dans cet environnement naturel d’exception.

Des coopérations et législations sont mises en place afin de protéger les huîtres du nord du Brésil et d’en favoriser la durabilité et la commercialisation.

Les huîtres ne grandissent pas dans des parcs comme en Europe. Elles sont ici accrochées à des flotteurs qui sont recouverts à marée haute dans une eau où la salinité atteint les 40%.

Alors que les huîtres de Santa Catarina attiraient jusque-là davantage l’attention, celles de la région de Para sont désormais très convoitées.

Si les européens les consomment souvent crues avec un zeste de citron, en Amérique du Sud, les huîtres se dégustent grillées, en tarte ou en colombo. Elles sont également utilisées dans la médecine, notamment afin de soigner les plaies. En effet, l’eau chauffée de l’huître serait propice à la cicatrisation.

On vous donne même un de nos petits secrets qui font la magie des beaux voyages, à découvrir lors d’un circuit buggy ou 4X4 vers Jericoacoara :. Sur le chemin le long des plages entre Guajiru et Jericoacoara, quelques kilomètres après Icarai de Amontada, se cache une petite cabane typique au bord de la rivière sauvage, la Isla Ostra. C’est là que Tiago, un jeune natif passionné, propose de déguster de délicieuses petites huîtres semi-sauvages qu’il récolte puis élève au pied de ce lieu enchanteur dans la mangrove de Aracati-Açu. Du fait de l’alternance de salinité de l’eau en fonctions des marées, elles développent une saveur subtile et savoureuse. Surement les meilleurs et plus fraîches huîtres de tout le Nordeste du Brésil, que l’on déguste accompagnées d’une délicieuse caïpirinha servie glacée dans une noix de coco évidé. Un vrai bonheur !

Articles récents

Le Brésil des sémaphores

Le Brésil est le pays qui possède le plus long littoral d’Amérique Latine. Ce ne sont pas moins de 9655 kilomètres de côtes longeant l’océan Atlantique, le long desquelles on trouve de nombreux phares (Farol en portugais) pour guider les navires. Souvent chargé d’histoires et de légendes, ce sont des lieux intéressants à découvrir dans le cadre d’un voyage au Brésil pour en apprendre davantage sur le patrimoine maritime local. Nous vous proposons un petit tour d’horizon des plus marquants sémaphores qui bordent les rivages brésiliens.

La côte du Brésil sous les projecteurs pour protéger ses baies

D’une remarquable régularité, le littoral brésilien comporte cependant quelques anses et autres larges baies abritées formant des ports naturels parfaits. C’est notamment le cas de la célèbre baie de Guanabara de Rio de Janeiro et son phare de Fortaleza de Santa Cruz à Niteroi. Ou encore de la belle Bahia de Todos os Santos (baie de tous les Saints) devant Salvador de Bahia.

C’est à l’entrée de cette baie que l’on trouve le Farol de Santo Antonio, aussi connu comme phare de Barra. Installé au sommet d’une tour de 22 mètres de haut au sommet du Fort Santo Antônio da Barra, c’est le second phare installé sur les côtes des Amériques et le plus ancien encore existant. Il a été achevé en 1698 et était à l’époque muni d’une lanterne en bronze alimentée à l’huile de baleine. Il guidait les bateaux à bon port la nuit venue, à l’instar du fameux phare du Cap-Ferret aux 258 marches qui garde l’entrée d’un des plus beaux patrimoines naturels français : le bassin d’Arcachon. On peut admirer depuis ses 57 m de haut la fameuse Dune du Pilat ou la presqu’île de Lège-Cap Ferret.

Le phare de Barra a été reconstruit et modernisé en 1839, puis la lanterne est devenue électrique à l’occasion de son centenaire en 1939. Véritable icône de Salvador, il a inspiré de nombreux poètes et artistes bahianais. Le fort de Barra est aujourd’hui un incontournable du city-tour dit « panoramique » que l’on fait lors d’un séjour à Salvador de Bahia et abrite le musée Nautique de Bahia (Museu Náutico da Bahia) depuis décembre 1998.

Quelques phares remarquables du Brésil

Palácio das Torres

Le premier phare des Amériques a également été brésilien. Il a été construit entre 1639 et 1642 par le hollandais Johan Maurits van Nassau-Siegen dans l’actuelle Recife au sein de la région Nordeste. Le palais de Fribourg, plus tard appelé Palácio das Torres par les portugais abritait dans l’une de ces 2 tours un phare fait d’une simple lanterne et dans l’autre le premier observatoire astronomique des Amériques.

À l’abandon à la suite du départ des Hollandais du Brésil, il a été détruit en 1787. Une maquette virtuelle existe et peut être découverte sur le site du Musée virtuel de l’institut Itau : https://www.itaucultural.org.br/museu-virtual/palaciofriburgo/

Farol do Calcanhar

Aussi connu comme Farol de Touros, le phare « do Calcanhar », le talon en portugais, du fait de son emplacement sur « l’angle » de la cote brésilienne entre le nord et le sud tout près de Natal, est le quatrième plus grand phare d’Amérique Latine et le 22ème phare le plus haut du monde du haut de ses 62 mètres.

Farol do Cabo Branco

Situé à 800 m du point le plus à l’est du Brésil continental, Ponta do Seixas, dans la ville de João Pessoa, ce phare se démarque autant par son emplacement que par son architecture triangulaire unique. La volonté de son architecte, Pedro Abraão Dieb a été de rappeler la forme d’une plante de sisal, une des ressources importantes de l’économie de la région.

Farol de Mucuripe

Avec ces 73 mètres de haut, le phare de Mucuripe est le plus haut du Brésil et des Amériques. Il a été inauguré en 2017 et remplace l’ancien de seulement 24 mètres. Installé dans la ville de Fortaleza, porte d’entrée du Nordeste pour les touristes souhaitant découvrir le littoral du Ceara et ses superbes plages, telle que Jericoacoara, ou faire le fameux circuit de la route des émotions.

Durant ce circuit qui passe par Jericoacoara, le delta de Parnaiba et le désert des Lençois, on découvrira également le pittoresque petit phare de Vassouras. Dans cette région où les pêcheurs naviguent loin au large sur de frêles esquifs, les Jangada, sans outils de navigation modernes, ces phares sont d’une importance cruciale pour s’orienter et revenir à bon port.

Articles récents

Sebastião Salgado, photographe d’un monde dés-enchanté

La Mata Atlantica, ou Forêt Atlantique, implantée du Nordeste au Paraguay sur la côte Atlantique d’où elle tire son nom – mais aussi dans l’état du Minais Gerais – fait partie des gigantesques espaces sylvestres indispensables à la vie du Brésil, au même titre que l’immense Amazonie.

Pourtant, cet écosystème est de longue date menacé de destruction. Dès la colonisation avec la quête du fameux bois de Pau Brasil, précieux pourvoyeur de teinture pourpre, puis depuis quelques décennies par la déforestation galopante que subit le Brésil pour obéir à la loi aveugle des marchés et de l’affairisme autant que l’urbanisation galopante. Elle s’étalait sur près de 1 300 000 km², il n’en reste aujourd’hui que 7%, disséminé le long du littoral brésilien.

Un homme s’est dressé contre cette fatalité et a décidé de reboiser une de ces zones sinistrées. Un photographe, connu de par le monde entier pour ses clichés saisissants en noir et blanc. Un humaniste révulsé par la vue des dégâts inexorablement causés à l’environnement, un trublion regardé sombrement par le gouvernement actuel du Brésil. Sebastião Salgado n’en a cure : il n’en est pas à son premier affrontement avec les autorités brésiliennes et rien ne le fera dévier de la mission dont il s’est investi.

Sebastiao Salgado, photographe brésilien hors-norme